그간 여러 모로 유해하다고 지적됐던 ‘청색광(블루라이트)’가 인체의 항산화 능력마저 피해서 세포를 손상시킬 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 울산과학기술원(UNIST) 화학과 연구팀이 금일(6일) 발표한 성과다.

파장 짧은 청색광, 눈으로 침투 가능

청색광은 햇빛은 물론 실내에서 사용하는 조명, 컴퓨터 모니터와 스마트폰 등 LED 기반 디스플레이에서 방출되는 빛의 한 종류다. 약 380㎚~500㎚ 사이의 파장을 갖는 가시광선의 일부로, 무지개 색상으로 치면 파란색(약 450~495㎚)부터 남색(약 425~450㎚), 보라색(약 380~450㎚)까지를 포함한다. 다만, 보통 청색광이라 하면 파란색과 남색을 주로 지칭한다.

청색광의 특징은 파장이 짧아 더 많은 진동 수를 갖는다는 점이다. 이로 인해 높은 에너지를 가지고 있으며, 인체에 미치는 영향이 큰 빛으로 분류된다. 특히 청색광은 짧은 파장으로 인해 눈의 각막과 수정체를 통과해 망막까지 도달할 수 있다.

물론 청색광보다는 자외선의 파장이 더 짧고 그만큼 에너지도 크다. 하지만 자외선의 경우 전용 차단제가 존재하며, 별도 처리된 선글라스로 눈으로의 침투도 막을 수 있다. 자외선 차단제는 글자 그대로 자외선의 파장을 차단하는 데 초점을 맞추고 있기 때문에, 청색광은 별도의 차단이 필요하다.

항산화 능력이 닿지 않는 단백질 내부

청색광이 체내에 침투하면 세포 단백질의 산화 스트레스를 유발한다. 이로 인해 피부와 눈 건강을 해칠 우려가 크다. 몸 안에 있는 산소가 청색광을 흡수해 ‘활성산소(ROS)’로 바뀌고, 이들이 세포의 단백질 표면을 손상시키는 원리다. 이를 막아내는 역할을 하는 것이 인체의 항산화 시스템이다.

하지만 UNIST 화학과 민두영·권태혁·민승규 교수 연구팀이 밝혀낸 바에 따르면, 청색광은 항산화 시스템이 닿지 않는 영역에서 손상을 일으킨다. 단백질 표면에서 발생하는 산화 스트레스는 항산화 작용으로 막을 수 있다. 하지만 UNIST 연구팀은 단백질 내부의 산소가 청색광의 에너지를 흡수해 활성산소로 바뀔 수 있다는 것을 발견했다.

단백질은 본래 여러 종류의 아미노산이 사슬 형태로 복잡하게 얽힌 구조를 가지고 있다. 아미노산 분자들이 촘촘하게 엮여있긴 하지만, 그 사이에 무수히 많은 공간이 있기 때문에 작은 분자 단위 물질들이 갇힐 수 있다고 본 것이다. 이 빈 공간에 산소 분자가 포획되고, 청색광의 에너지를 흡수해 활성산소로 변할 수 있다는 논리다.

연구팀은 실험과 계산, 통계, 생명정보학 접근 방법을 활용해 이를 입증했으며, 이 결과에 대해 ‘산소 가둠 광산화 경로(oxygen-confined photo oxidation pathway)’라고 이름 지었다. 이번 연구는 지난 12월 30일 「네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)」에 게재됐다.

‘청색광의 영향’에 대한 이해 확장

민두영 교수는 “일반적으로 알려진 단백질 손상 경로와는 본질적으로 다른 새로운 경로를 발견했다”라며 “이러한 경로가 세포 내 단백질 전반에 보편적으로 영향을 미칠 수 있음을 확인했다”라고 밝혔다. 청색광에 의한 피부와 눈 조직의 노화 및 질병 유발이 ‘산소 가둠 광산화 경로’에 의한 것일 수 있다는 것이 민 교수의 설명이다.

단백질은 본래 특정 아미노산들의 배열에 따라 3차원적 구조를 형성한다. 단백질마다 이 구조가 다르기 때문에 수많은 단백질이 저마다의 위치에서 각기 다른 기능을 수행할 수 있다. 하지만 내부에서 활성산소가 생겨나 산화 손상을 일으킬 경우, 아미노산 구조의 화학적 변화가 일어난다. 이로 인해 구조 안정성이 저하되거나 본래 기능을 상실할 수 있다.

다양한 단백질은 단독으로 역할을 수행하기도 하지만, 서로 결합해 복합체를 형성함으로써 기능을 수행하기도 한다. 하지만 구조가 손상된 단백질은 그 표면 특성도 변화할 수 있다. 즉, 기존과 다른 단백질처럼 변해버림으로써, 다른 단백질과의 결합도 불가능해질 수 있다는 것이다. 혹은 비정상적인 상태로 결합해 독성을 유발하거나 다른 단백질의 기능을 방해할 수도 있다.

이번 UNIST 연구팀의 발견은 청색광과 관련된 세포 노화 및 질병 발생의 메커니즘을 이해하는 데 중요한 시사점이 될 것으로 보인다. 또한, 이러한 원리를 활용하여 치료 목적의 접근법을 개발하는 데 기여할 가능성도 있다.

- 회복 탄력성, 건강한 삶을 위해 길러야 할 능력

- “유방암, 걱정보다는 이해가 먼저입니다”

- 망막 손상과 합병증, 몇 개월 지난 뒤에 찾아올 수도?

- 중년 우울증과 치매 위험 증가 사이의 연관성

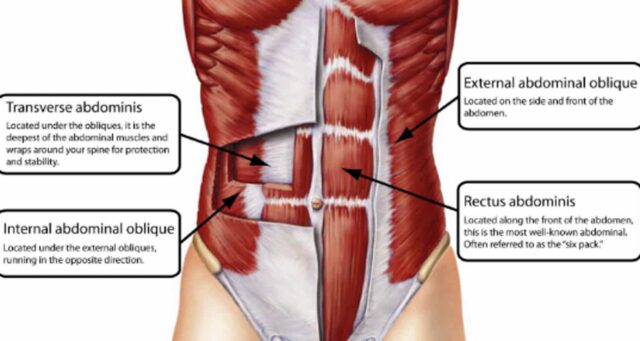

- 뱃살 찌는 습관, 어떤 부분부터 어떻게 잡아야 할까?

댓글0