폐쇄성골절 증상 및 원인 강한 외부 충격으로 인한 통증

뼈는 조용히 부러진다, 폐쇄성골절에 대한 오해와 진실

빙판길에 미끄러져 엉덩방아를 찧었을 때, 축구를 하다 상대방과 강하게 부딪혔을 때, 혹은 계단을 헛디뎌 발목이 심하게 꺾였을 때. 우리 몸에서는 순간적으로 엄청난 통증과 함께 ‘뚝’하는 소리가 들리는 듯한 아찔한 경험을 하기도 합니다. 눈으로 보기에 피가 나거나 뼈가 튀어나오지 않아 “에이, 그냥 좀 심하게 삐었나 보네”라며 대수롭지 않게 넘기기 쉽죠.

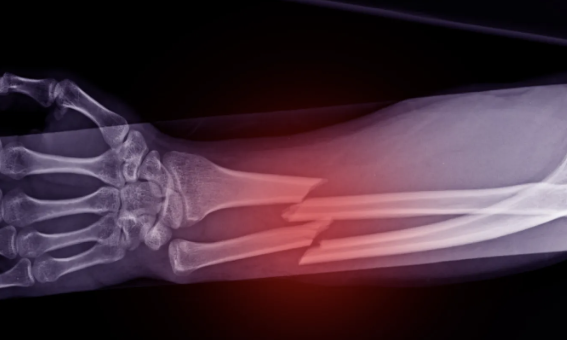

하지만 겉으로 멀쩡해 보인다고 해서 안심하기는 이릅니다. 피부 안쪽, 우리 몸의 기둥인 뼈가 부러지는 폐쇄성골절(Closed Fracture)일 수 있기 때문이에요. ‘단순골절’이라고도 불리는 폐쇄성골절은 뼈가 부러져 피부를 뚫고 밖으로 돌출된 ‘개방성골절’과 달리, 피부 손상이 없어 눈에 잘 띄지 않습니다. 하지만 보이지 않는다고 해서 결코 가벼운 부상이 아니랍니다. 오히려 적절한 초기 대응과 치료를 놓치면 심각한 합병증으로 이어질 수 있는 무서운 상태일 수 있죠.

오늘은 우리 일상에서 누구에게나 일어날 수 있는 폐쇄성골절에 대해, 그 원인부터 증상, 그리고 똑똑한 치료와 재활 과정까지 속 시원하게 알려드릴게요.

폐쇄성골절, 대체 왜 생기는 건가요?

폐쇄성골절의 원인은 아주 간단명료합니다. 뼈가 견딜 수 있는 힘보다 더 강한 외부의 충격이 가해졌을 때 발생해요. 우리 뼈는 생각보다 단단하지만, 특정 한계를 넘어서는 힘 앞에서는 어쩔 수 없이 부러지게 되죠.

-

직접적인 충격: 가장 흔한 원인이에요. 교통사고로 차량에 직접 부딪히거나, 운동 중 상대방의 태클에 정강이를 가격당하거나, 둔기로 맞는 등 충격이 뼈에 직접적으로 전달되어 골절이 발생하는 경우입니다.

-

간접적인 충격: 넘어지면서 손으로 땅을 짚었을 때, 충격은 손목에 가해졌지만 그 힘이 전달되어 팔꿈치나 어깨뼈가 부러지는 경우처럼, 충격 지점과 다른 부위에 골절이 생기기도 합니다. 스키를 타다가 넘어지며 발이 부츠에 고정된 채로 몸이 뒤틀려 정강이뼈가 나선형으로 부러지는 것도 대표적인 간접 충격에 의한 골절입니다.

-

피로골절 (Stress Fracture): 강한 충격이 아니더라도, 뼈의 특정 부위에 반복적으로 스트레스가 쌓여 미세한 균열이 가는 경우도 있습니다. 마라톤 선수나 행군을 많이 하는 군인들의 발등뼈 골절이 이에 해당하며, 이 역시 폐쇄성골절의 한 종류랍니다.

-

병적골절 (Pathologic Fracture): 골다공증으로 뼈가 매우 약해져 있거나, 뼈에 종양이 생긴 경우 아주 가벼운 충격이나 일상적인 활동 중에도 뼈가 부러질 수 있습니다. 특히 어르신들이 살짝 주저앉기만 했는데도 고관절이나 척추뼈가 골절되는 경우가 대표적입니다.

“이거 혹시 골절?” 놓치지 말아야 할 폐쇄성골절의 증상

피가 나지 않으니 괜찮다고요? 천만의 말씀! 폐쇄성골절이 발생하면 우리 몸은 다음과 같은 명백한 신호를 보냅니다.

1. 극심한 통증 (Pain)

골절의 가장 대표적인 증상입니다. 뼈를 둘러싼 얇은 막인 ‘골막’에는 신경이 매우 풍부하게 분포하는데, 뼈가 부러지면서 이 골막이 찢어지고 주변 근육과 조직이 손상되면서 상상 이상의 통증이 발생합니다. 부러진 부위를 움직이려고 하거나 살짝 누르기만 해도 비명이 나올 정도로 아픈 것이 특징입니다.

2. 부기와 멍 (Swelling & Bruise)

뼈가 부러지면 부러진 뼈의 끝부분에서 출혈이 발생하고, 손상된 조직에서 체액이 빠져나와 골절 부위 주변이 퉁퉁 붓습니다. 처음에는 붓기만 하다가, 시간이 지나면서 피부 아래로 혈액이 고여 시퍼런 멍(점상 출혈)이 넓게 퍼져나가는 것을 볼 수 있습니다.

3. 기능 상실 (Loss of Function)

부러진 팔다리는 정상적인 기능을 할 수 없습니다. 통증 때문에 움직이기 힘들기도 하지만, 뼈라는 지지대가 무너졌기 때문에 스스로 힘을 주어 움직이는 것 자체가 불가능해집니다. 체중을 실어야 하는 다리뼈가 부러졌다면 당연히 서거나 걸을 수 없게 되죠.

4. 변형 (Deformity)

팔이나 다리의 모양이 눈에 띄게 변형되기도 합니다. 원래의 각도와 다르게 팔다리가 휘거나, 뼈가 어긋나면서 길이가 짧아 보이는 등 누가 봐도 이상한 형태로 변해있다면 100% 골절을 의심해야 합니다.

5. 뼈 마찰음 (Crepitus)

부러진 뼈의 조각들이 서로 부딪히면서 ‘사그락’거리는 느낌이나 소리가 느껴질 수 있습니다. 일부러 확인하려고 움직여보는 것은 매우 위험하며, 추가적인 조직 손상을 유발할 수 있으니 절대 시도해서는 안 됩니다.

만약 사고 후 위와 같은 증상 중 하나라도 나타난다면, “괜찮아지겠지”라고 생각하지 말고 즉시 병원을 찾아야 합니다.

뼈 상태를 들여다보는 창문, 폐쇄성골절의 검사 및 진단

정형외과에 도착하면, 의사는 환자의 상태를 확인하고 정확한 진단을 위해 다음과 같은 검사를 진행합니다.

-

문진 및 신체 검진: 언제, 어디서, 어떻게 다쳤는지 자세히 묻고, 골절이 의심되는 부위의 통증, 부기, 변형, 감각 이상 여부 등을 꼼꼼하게 살핍니다.

-

X-선 검사 (X-ray): 골절 진단의 가장 기본적이고 필수적인 검사입니다. 서로 다른 각도에서 최소 2장 이상 촬영하여 뼈의 어느 부분이, 어떤 모양으로, 얼마나 어긋났는지 정확하게 확인할 수 있습니다. 대부분의 폐쇄성골절은 X-선 검사만으로도 충분히 진단이 가능합니다.

-

컴퓨터 단층촬영 (CT): X-선 검사에서 잘 보이지 않는 미세한 골절선을 확인하거나, 관절 내부까지 골절이 이어진 복잡한 골절의 경우 3차원적인 뼈의 구조를 정밀하게 파악하기 위해 시행합니다. 수술을 계획할 때, 부러진 뼈 조각들의 정확한 위치와 형태를 파악하는 데 매우 중요한 정보를 제공합니다.

-

자기공명영상 (MRI): 골절 자체보다는 골절과 함께 동반된 주변의 인대, 근육, 연골 등 연부조직의 손상 정도를 자세히 확인해야 할 때 주로 사용합니다. 피로골절이나 병적골절이 의심될 때도 MRI가 도움이 될 수 있습니다.

부러진 뼈를 붙이는 두 가지 방법 (치료법)

폐쇄성골절의 치료 목표는 어긋난 뼈를 원래 위치로 최대한 가깝게 되돌려 놓고(정복), 뼈가 완전히 붙을 때까지 움직이지 않도록 단단히 고정(고정)하는 것입니다. 치료 방법은 골절의 위치, 형태, 어긋난 정도, 환자의 나이와 활동 수준 등을 종합적으로 고려하여 결정되며, 크게 비수술적 치료와 수술적 치료로 나뉩니다.

1. 비수술적 치료 (깁스와 부목)

골절된 뼈가 많이 어긋나지 않았거나, 도수 정복(수술 없이 손으로 뼈를 맞추는 시술)을 통해 만족스럽게 제자리를 찾은 경우에 시행합니다.

-

부목(Splint) 고정: 보통 골절 직후에는 부기가 심하기 때문에, 단단한 판(부목)을 대고 탄력 붕대로 감아 고정하는 ‘반깁스’를 먼저 시행합니다. 부목은 골절 부위를 보호하면서도, 추후 부기가 더 심해졌을 때 압박을 줄여줄 수 있는 여유 공간을 줍니다.

-

석고 붕대(Cast) 고정: 며칠이 지나 부기가 어느 정도 가라앉으면, 석고나 유리섬유(Fiberglass)로 된 단단한 ‘통깁스’로 교체합니다. 깁스는 골절 부위를 모든 방향에서 완벽하게 감싸 뼈가 움직이지 않도록 고정하여 안정적인 유합 환경을 만들어줍니다. 깁스를 하고 있는 동안에는 가렵다고 해서 젓가락 등 날카로운 물건을 넣어 긁거나, 깁스를 임의로 풀어보는 행동은 절대 금물입니다.

2. 수술적 치료 (내고정술)

뼈가 여러 조각으로 부서진 분쇄골절, 뼈가 심하게 어긋나 도수 정복이 불가능한 경우, 관절 내 골절 등 불안정한 골절에서는 수술적 치료가 필요합니다. 수술은 ‘개방 정복 및 내고정술(Open Reduction and Internal Fixation, ORIF)’이라고 부릅니다.

-

개방 정복: 피부를 절개하여 골절 부위를 직접 눈으로 보면서 어긋난 뼈 조각들을 정확하게 맞춥니다.

-

내고정술: 제자리를 찾은 뼈들이 다시는 움직이지 않도록 인체에 무해한 의료용 금속(티타늄, 스테인리스 스틸 등)으로 만든 금속판, 나사, 금속정(긴 뼈의 골수강 내에 삽입하는 쇠막대) 등을 이용하여 뼈를 단단히 고정합니다. 이 금속물들은 뼈가 완전히 붙을 때까지 깁스 역할을 대신해주기 때문에, 수술 후 관절을 비교적 일찍 움직일 수 있다는 장점이 있습니다. 보통 뼈가 완전히 붙은 후(약 1~2년)에는 내고정물을 제거하는 2차 수술을 하기도 합니다.

새로운 뼈가 자라나는 시간, 예방과 관리

골절 치료의 마지막 퍼즐은 재활입니다. 뼈가 붙기만을 기다리며 마냥 누워만 있는 것은 최선이 아닙니다. 성공적인 회복을 위해서는 인내심을 갖고 꾸준히 관리하는 과정이 필수적입니다.

1. 뼈의 유합 과정 이해하기

우리 몸은 놀라운 자가 치유 능력을 가지고 있습니다. 뼈가 부러지면 다음과 같은 단계를 거쳐 스스로 붙습니다.

-

염증기 (혈종 형성): 골절 직후, 부러진 부위에 피가 고여 혈종(핏덩이)이 생깁니다. 이 혈종을 중심으로 염증세포와 새로운 혈관이 자라나며 치유 과정이 시작됩니다.

-

연성 가골 형성기: 혈종이 서서히 흡수되고, 그 자리에 콜라겐과 같은 부드러운 섬유 조직인 ‘가골(Callus, 굳은살)’이 형성되어 부러진 뼈 사이를 느슨하게 연결합니다.

-

경성 가골 형성기: 연성 가골에 칼슘이 침착되면서 단단한 뼈 조직으로 변해갑니다. X-ray에서 뼈가 붙어 보이는 시기가 바로 이 때입니다.

-

재형성기: 울퉁불퉁하게 붙었던 뼈가 원래의 매끈한 모양으로 서서히 다듬어지는 과정입니다. 이 과정은 수개월에서 수년에 걸쳐 일어납니다.

2. 절대 놓치지 말아야 할 재활 치료

깁스를 하거나 수술을 한 후 장기간 관절을 움직이지 않으면, 근육은 가늘어지고(근위축) 관절은 뻣뻣하게 굳어버립니다(관절 강직). 따라서 의료진의 지도에 따라 적절한 시기에 재활 치료를 시작하는 것이 매우 중요합니다.

-

초기 재활: 골절 부위 외의 다른 관절들(예: 팔 골절 시 손가락, 어깨)을 꾸준히 움직여 굳는 것을 방지합니다.

-

관절 운동: 깁스를 풀거나 수술 후 뼈가 어느 정도 안정되면, 굳어진 관절의 운동 범위를 서서히 늘려주는 운동을 시작합니다.

-

근력 강화 운동: 약해진 근력을 되찾기 위해 점진적으로 근력 운동을 시행합니다.

3. 이것만은 꼭! 폐쇄성골절의 위험한 합병증

드물지만, 폐쇄성골절 후 다음과 같은 응급 상황이나 합병증이 발생할 수 있으니 반드시 알아두어야 합니다.

-

구획증후군(Compartment Syndrome): 깁스나 심한 부기로 인해 근육과 신경 조직이 있는 ‘구획’ 내의 압력이 급격히 높아져 혈액 순환이 차단되는 응급상황입니다. 점점 심해지는 극심한 통증, 창백한 피부, 감각 이상, 마비 등의 증상이 나타나면 즉시 깁스를 풀고 응급 수술을 해야 할 수 있습니다.

-

불유합/부정유합: 뼈가 제대로 붙지 않거나(불유합), 어긋난 상태로 잘못 붙는(부정유합) 경우로, 재수술이 필요할 수 있습니다.

넘어져서 다친 상처는 시간이 지나면 아물지만, 뼈가 부러진 기억은 몸과 마음에 오래 남습니다. 폐쇄성골절은 눈에 보이지 않아 방심하기 쉽지만, 우리 몸의 중심을 잡아주는 뼈에 생긴 명백한 ‘사고’입니다. 의심스러운 증상이 있다면 주저하지 말고 정형외과를 찾아 정확한 진단과 치료를 받는 것, 그리고 꾸준한 재활을 통해 온전히 회복하는 것이 가장 중요합니다. 여러분의 건강한 움직임을 되찾는 그날까지, 올바른 건강 정보가 든든한 동반자가 되어 드릴 것입니다.

댓글0