“조선인 300명을 구한 대역 죄인”…일본이 잊으려 했던 경찰 오카와 쓰네키치의 진실

1923년 9월 1일, 일본 간토 대지진이 요코하마를 초토화하면서 한반도 출신 조선인들에게는 상상조차 할 수 없는 참변이 닥쳤다. 그날부터 퍼진 “조선인이 우물에 독을 풀었다”는 유언비어는 자경단의 조선인 무차별 학살로 이어졌고, 6,000명이 넘는 조선인이 비극적으로 목숨을 잃었다. 이런 지옥 같은 상황에서 ‘대역 죄인’이라 불릴 만큼 위험을 무릅쓰고 조선인 300명을 구해낸 일본 경찰관이 있다. 바로 가나가와현 쓰루미 경찰서장 오카와 쓰네키치다.

무차별 학살 속 ‘인간의 도리’로 맞선 경찰서장

당시 46세였던 오카와 서장은 경찰서에 조선인들을 보호하기 시작했다. 부하 경찰조차 유언비어에 동요했지만 오카와는 “조선인은 모두 선량한 사람들”이라며 끝까지 설득과 통제에 나섰다. 절과 경찰서를 오가며 조선인 보호 인원을 늘렸고, 경찰관 30여 명을 배치해 외부 위협을 막았다.

사흘째에는 자경단 천 명 넘게 몰려와 “조선인을 내놓으라”는 위협이 이어졌지만, 오카와 서장은 “손댈 테면 대보라, 한 명이라도 넘길 수 없다”는 결연한 자세로 맞섰다. 자경단이 도망자를 요구하자 “한 명이라도 탈출하면 스스로 할복하겠다”고까지 약속했다.

마지막 순간에는 “조선인이 우물에 독을 탔다면 내가 먼저 마실 테니, 받아들여라”고 일갈했다. “인간의 목숨은 국적과 무관하다, 생명을 지키는 게 나의 일”이란 확고한 철학은, 300명의 조선인 생명을 지킨 용기의 근원이자 그를 오늘날까지 기억하게 한 역사적 진실이다.

감사장에 담긴 살아남은 조선인들의 마음

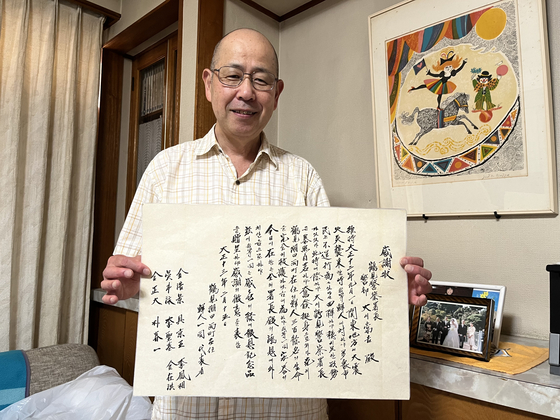

오카와 서장의 헌신은 5개월 뒤 살아남은 조선인 8명이 직접 한문과 한글로 써낸 감사장에 남았다. 오늘날 그의 손자 오카와 유타카 씨는 이 감사장과 옛 사진, 당시 경찰이 수집한 기록물, 참변 현장의 처참한 사진들을 소중히 보관하고 있다. 전쟁과 사회 혼란 속에서도 조부가 남긴 사진기록은 당시의 참상과 역사의 진실을 남기기 위한 증거였다.

오카와 서장의 묘 앞에는 조선인들이 직접 세운 비석이 남아있다. 그의 손자는 “국적이 어떻든 생명은 소중하다. 조부는 경찰로서, 인간으로서 당연한 일을 했을 뿐”이라며 가족의 명예보다 ‘인간의 도리’가 본질이었음을 담담히 전했다.

일본이 숨겼던 역사…우리가 기억해야 할 이유

간토대지진 이후, 참혹한 조선인 학살은 줄곧 일본사회에서 은폐되고 제대로 된 진상규명이나 사과 없이 세월이 흘러왔다. 오카와 서장은 당시 매국노 혹은 대역죄인 취급을 받을 정도로 자신과 부하, 경찰서의 안전까지 위험에 빠뜨렸지만, 역사는 그를 ‘당연한 용기’와 ‘진정성의 상징’으로 재평가하고 있다.

재일한국인 작가 박경남은 오카와의 아들과 목격자 등을 취재해 ‘두둥실 달이 떠오르면’으로 그 행적을 남겼다. 오카와와 그의 가족은 지금까지도 참변의 장소와 희생자, 감사장과 사진을 기록하며 “국가와 역사가 잊어서는 안 될 의인의 삶”을 다음 세대에 전하고 있다.

‘인간의 도리’가 지킨 300명, 반드시 기억해야 할 오카와 쓰네키치의 이름

일본의 역사 속에 묻히려 했던 ‘조선인 300명 구출’의 의인은 분노와 혼란, 학살의 한가운데서도 당연한 인간의 도리를 실천한 이였다. 국가와 국적, 시대를 초월해 목숨의 가치를 지킨 용기와 기개는 한일 양국 모두가 잊지 않으려 애써야 할 역사적 교훈이다. 오카와 쓰네키치 그의 대역죄인이라 불릴 용기야말로 우리가 잊지 말아야 할 ‘인간의 역사’다.

댓글0