정부와 더불어민주당이 2차 민생회복 소비쿠폰 지급 대상을 잠정 정리했습니다. 1차가 전 국민에게 지급됐다면 2차는 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 1인당 10만 원씩 지급하는데요. 지급 방침은 12일 최종 확정되고, 22일부터 본격 지급이 시작됩니다.

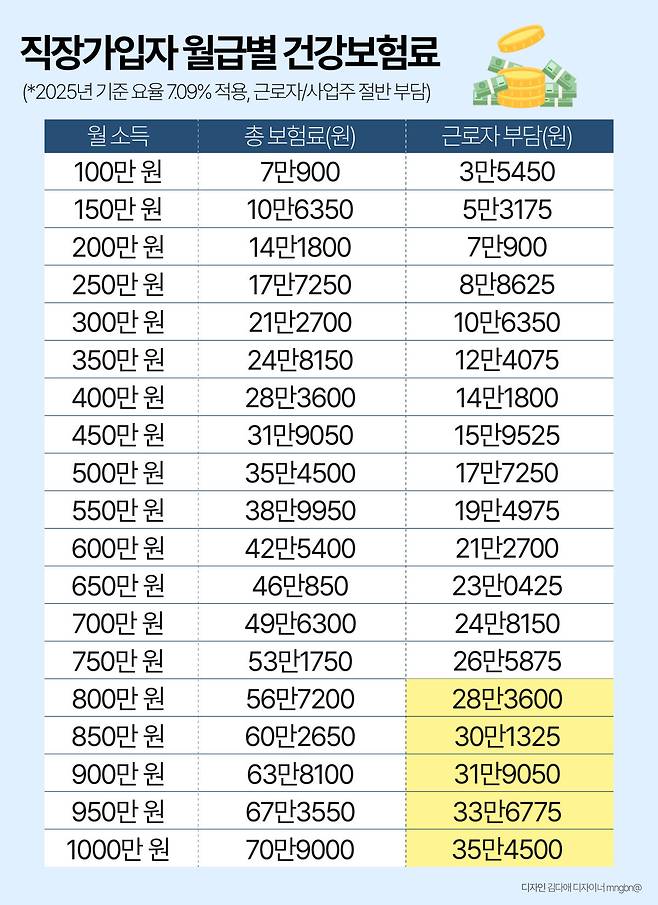

2차 민생회복지원금 건강보험료가 잣대

지급 기준은 가구별 건강보험료입니다. 행정안전부가 국회에 보고한 안에 따르면 직장가입자 본인 부담 건강보험료가 월 27만3380원 이하일 경우 소득 하위 90%에 해당하는데요. 이는 월급 약 771만 원(세전) 수준으로, 750만~800만 원 구간이 상위 10%의 경계선으로 가늠되죠.

즉, 직장가입자의 월급이 약 770만 원을 넘는 가구는 이번 소비쿠폰 지급 대상에서 제외될 가능성이 큽니다.

자산 많은 가구는 별도 컷오프

소득은 낮지만 자산이 많은 가구를 걸러내기 위한 기준도 적용됩니다. 행안부는 재산세 과세표준이 12억 원을 초과하거나, 금융소득(이자·배당)이 연 2,000만 원 이상인 경우 지급 대상에서 제외하는 방안을 보고했는데요. 이는 소득은 낮아도 자산이 많은 ‘숨은 부자’를 걸러내려는 장치죠.

1인 가구·맞벌이 가구 특례

당정은 1인 가구나 맞벌이·다소득원 가구가 역차별을 받지 않도록 특례 조항을 마련하기로 헀는데요. 실제로 2021년 국민지원금 지급 당시에도 1인 가구의 특성을 고려해 일부 기준을 완화한 바 있습니다.

사용처 확대와 군 장병 편의

2차 소비쿠폰은 사용처도 넓어집니다. 생활협동조합에서도 사용할 수 있도록 하고 군 장병은 복무지 인근 상권에서 소비할 수 있는 선불카드 형태의 지급 방안이 논의되고 있죠.

1차 소비쿠폰, 어디에 쓰였나

현재는 1차 민생회복 소비쿠폰은 12일 마감되면서 각 지자체가 막바지 신청 독려에 나서고 있는데요. 1차 소비쿠폰은 실제 소비 패턴에 변화를 가져왔습니다. NH농협은행 분석에 따르면 한식당(19.4%)이 사용처 1위였고, 슈퍼마켓(9.1%), 편의점(8.5%), 기타 음식점(6.1%), 정육점(4.7%) 순으로 뒤를 이었는데요. 소비 증가율로는 안경점(72.1%), 정육점(66.3%), 미용실(58.3%)이 두드러졌죠. 연령대별로는 20·30대가 편의점·커피전문점, 40·50대는 편의점·병원, 60대 이상은 약국·정육점에서 소비가 집중됐습니다.

농식품 소비 진작 효과 뚜렷

농촌진흥청 조사에서는 민생회복 소비쿠폰이 농식품 소비 진작에 확실한 효과를 보였는데요. 수도권 소비자 1000명을 대상으로 한 조사에서 83.5%가 먹거리 구매에 쿠폰을 쓰겠다고 응답, 이는 코로나19 재난지원금 당시(60%)보다 23.5%포인트 높았습니다. 과일·과채류(70.7%)와 육류(66.4%)가 대표적 증가 품목이었고 복숭아(38.1%)와 한우(40.2%)가 각각 과일·육류 부문에서 가장 많이 꼽혔죠.

지자체들 “등골 휜다” 재정 압박

하지만 소비쿠폰이 풀릴수록 지방정부의 부담은 커지고 있는데요. 2차 발행에는 지방비 매칭이 필수인데 세수 감소로 여력이 부족한 곳이 많습니다. 중앙일보에 따르면 서울시는 8988억 원, 부산시는 203억 원을 자체 재원으로 충당해야 해 결국 지방채 발행을 검토 중이죠. 광주광역시는 구청들과 분담 비율을 두고 진통을 겪었고 대구시는 재난안전기금과 재해구호기금까지 꺼내 쓸 계획인데요. 경기도는 도비 부담이 1800억 원에 달해 각 부서 세출 예산을 일괄적으로 20% 삭감하는 고강도 구조조정에 나섰죠. 재정 여건이 열악한 강원도는 아예 “국비 100% 지급”을 요구하고 있습니다.

소비 늘었지만 성장률 기여는 제한적

쿠폰 효과는 소비자 지표에도 반영됐습니다. 7월 소매판매액지수는 전월 대비 2.5% 상승하며 2023년 2월 이후 최고치를 기록했는데요. 그러나 한국은행은 신청률 97.6%, 사용률 약 50%에 달한 민생회복 소비쿠폰의 성장률 기여도는 0.15%포인트 정도로 평가했죠. 내수 부양 효과는 분명하지만 저성장 기조를 뒤집기에는 한계가 있다는 분석입니다.

기사 읽기

댓글0