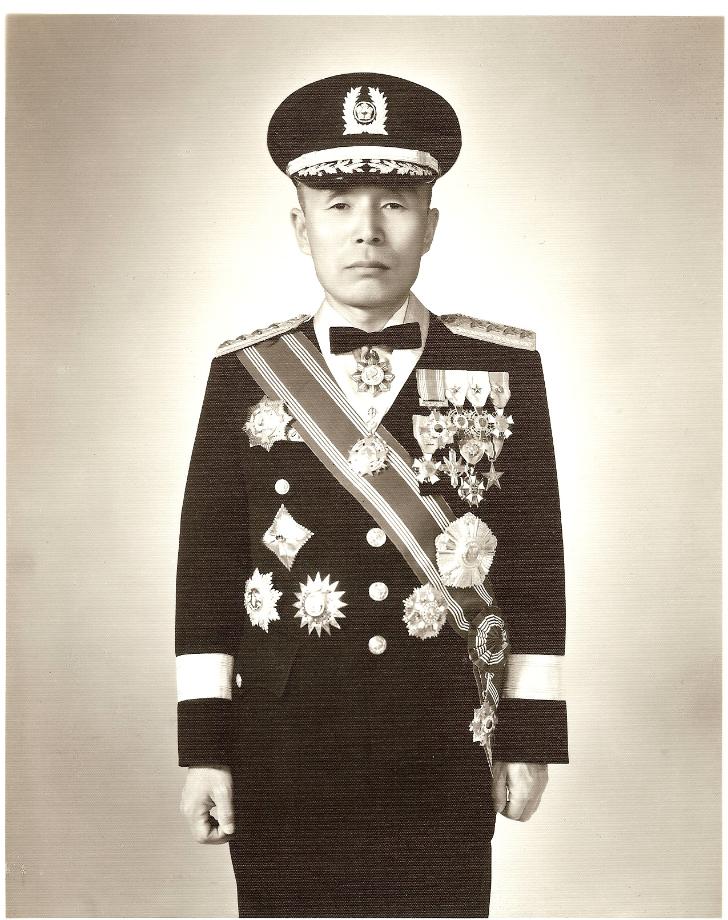

공군의 초석 놓은 전략가, 최용덕 장군의 비전과 역할

최용덕(崔用德, 1898~1969)은 중국군 군관학교 출신으로 광복 이후 1946년 귀국, 1947년 육군 소위 임관 후 공군 창설에 뛰어들었습니다.

1948년 정부 수립과 동시에 초대 국방부 차관 겸 공군 독립 주도자로 발탁됩니다. 이로써 그는 공군 체계와 전통 정립의 핵심 지도자로 평가받게 됩니다.

한국전쟁 직전, 공군 준비 완성의 상징적 순간

한국전쟁 발발 전인 1950년 5월, 최용덕은 공군사관학교 교장, 작전참모부장 등 주요 요직을 거쳐 공군 최초의 준장 계급을 받습니다.

당시 공군의 기반을 완성하고 전력을 구축한 그의 기여는 전시 대비 체제 완성과 직접 연결되며, ‘계급보다 조직 완성’이 우선시된 구조였습니다.

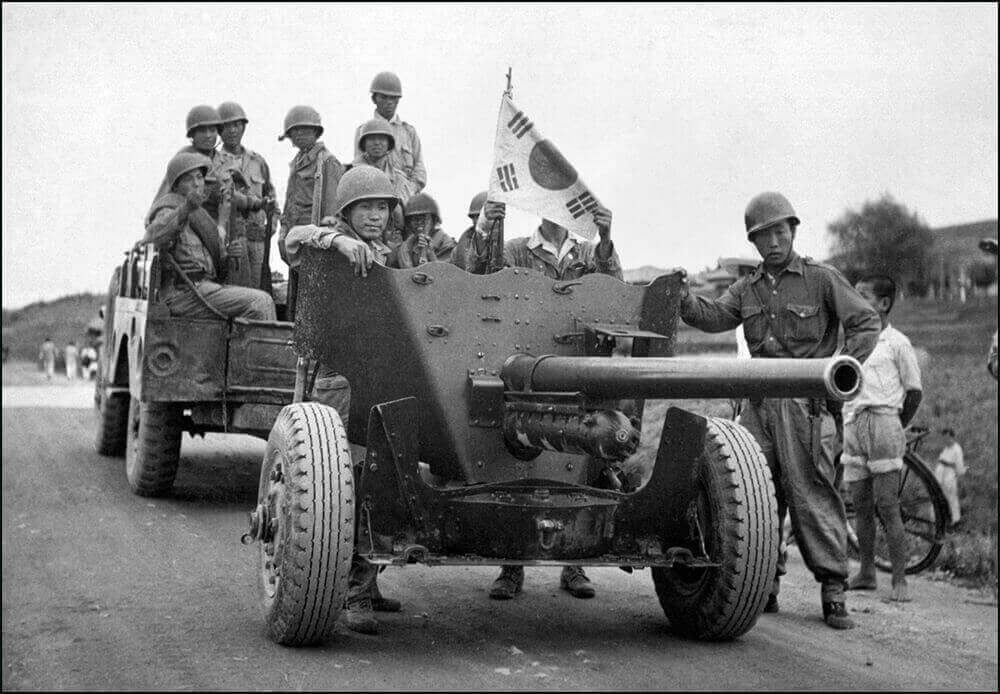

칼 치는 야전 사령관, 김종오 장군의 전투 영웅 서사

김종오(金鍾五, ?~1966)는 1946년 소위 임관 이후 빠르게 성장하며 1949년 대령 계급에 올라섰습니다.

6·25 전쟁 개전 후인 1950년 6월, 6사단장으로서 춘천과 홍천에서 조선인민군 공격을 3일간 저지하며 전략적 방어를 성공시켰습니다.

이 공로로 1950년 7월 준장으로 초고속 승진, 실질적 전투 성과가 곧바로 계급 상승으로 연결되었습니다.

양자의 공통점: 전시 ‘조직 구축 vs 전투 성과’로 빠르게 등용된 리더십

- 최용덕은 체계 정립과 공군 조직의 안정적 출범을 주도함으로써 지휘 역량을 인정받았고,

- 김종오는 전투 지휘의 성과로 실전을 통한 성과를 보여준 리더로 평가받았습니다.

두 장군 모두 전쟁 위기 속에서 즉시 발탁된 핵심 인재였으며, 평시 계급 상승 속도보다 훨씬 빠르게 진급했습니다.

전시 리더십 등용 시스템: ‘능력 계급화’가 만든 국군 초석

6·25 발발 시 국군은 지휘 체계 혼란과 병력 부족에 직면했습니다.

이때 ‘능력 중심·성과 기반 진급’ 체계가 가동됐으며, 전투 및 조직 역량이 곧바로 계급으로 보상되는 구조로 작동함으로써 두 장군이 준장으로 급부상할 수 있었습니다.

후속 조명: 군 인사 체계의 유연성과 현대적 의의

이들의 사례는 전시 군사 인사 체계가 얼마나 신속히 대응할 수 있는지 보여주는 상징적 사례입니다.

비단 계급만이 중요한 것이 아니라, 리더를 적재적소에 고속 등용하는 능력이 국군 현대화와 전쟁 수행 능력 확보에 결정적 역할을 했음을 의미합니다.

계급보다 조직과 전투가 먼저였다

전시의 위기 상황에서 ‘별을 단 속도’는 바로 절실한 필요와 전략적 기능 충족이 반영된 결과였습니다.

최용덕 장군은 공군 기반 구축, 김종오 장군은 전투 역량 발휘로 각각 리더십을 입증하며, 단 2년 만에 준장의 계급을 획득할 수 있었습니다.

이들의 진급은 ‘능력 중심의 전시 인사 체계’의 대표적 증거라고 할 수 있습니다.

댓글0