요리를 하다 보면 손에 묻은 재료 그대로 소금통을 열고 닫는 일이 다반사다. 특히 한국 가정처럼 양념 사용이 많고 손 조작이 많은 조리 환경에서는 소금통 하나에도 수년치의 세균과 곰팡이가 쌓여 있을 가능성이 크다.

문제는 이 소금통을 거의 아무도 ‘세척하거나 교체’하지 않는다는 데 있다. 플라스틱 뚜껑은 바래지고, 표면엔 끈적한 기름막이 끼어 있지만 대부분의 주부들은 “그냥 소금인데 괜찮겠지” 하고 넘긴다. 하지만 실상은 정반대다. 소금통은 주방에서 가장 손이 많이 가고 가장 방치되는 대표적인 세균 서식지다.

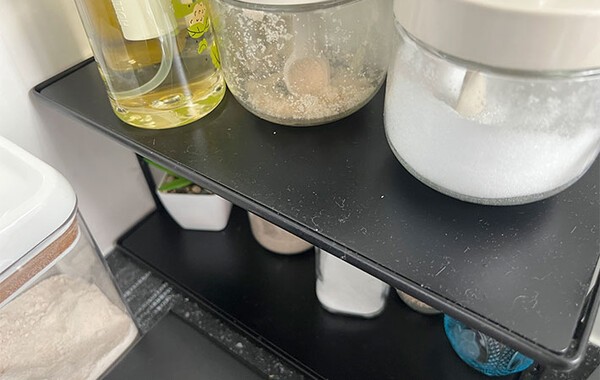

손과 수증기, 기름이 한데 뒤엉킨 공간

소금은 기본적으로 살균 작용이 있는 것으로 알려져 있지만 이는 ‘순수한 소금 결정체’일 때 얘기다. 우리가 매일 사용하는 소금통 안은 고체 소금뿐 아니라 수분, 공기, 오염된 손, 주방 기름기, 먼지 등이 복합적으로 작용하는 환경이다. 특히 요리를 하며 생고기, 생선, 야채를 만진 손으로 그대로 소금통을 열고 닫으면 손에 묻은 박테리아나 기생충 알, 오염물질이 뚜껑과 입구에 그대로 붙는다.

여기에 주방 내 수증기와 기름이 섞여 끈적한 막이 형성되면 세균이 정착하기에 아주 적합한 표면이 된다. 결국 세균은 소금에 직접 사는 게 아니라 소금통의 표면과 틈새에 숨어 증식하는 것이다.

오래된 소금통일수록 세균막이 단단히 자리잡는다

소금통을 교체하지 않고 5년, 10년 이상 사용했다면 그 안에는 육안으로 보이지 않는 세균막, 즉 바이오필름이 생성되어 있을 가능성이 높다. 바이오필름은 물기와 유기물이 반복적으로 쌓이면서 형성되며, 한 번 자리를 잡으면 평범한 세척으로는 제거가 어렵고 소독제에 대한 저항성까지 생긴다.

오래된 플라스틱 소금통일수록 내부에 잔스크래치가 많아 이 틈새에 세균, 곰팡이, 진균류가 파고들어 서식하는 구조가 만들어진다. 특히 소금이 눅눅하게 뭉치거나 굳어있다면 이미 습기와 세균이 결합해 오염된 소금이 내부에 고착되었다는 의미이기도 하다.

오염된 손으로 반복적으로 사용하는 구조적 문제

주방에서 소금통은 요리 중간에 가장 자주 손이 닿는 도구다. 손을 씻기 전 상태로 수차례 반복적으로 만지게 되며, 뚜껑을 여는 순간 공기 중으로 오염물질이 퍼지는 경로가 형성된다. 특히 뚜껑이 열려 있거나 스푼이 따로 없는 제품이라면 다수의 손이 직접 소금에 닿게 되며, 이 과정에서 살균 효과보다 오염 속도가 더 빠르게 진행된다. 게다가 환기가 부족한 여름철에는 습도와 온도가 높아 박테리아가 번식하기 좋은 조건이 갖춰진다. 실제 실험에서도 오래된 주방 소금통에서 대장균과 황색포도상구균 같은 병원성 세균이 검출된 사례도 있다.

주기적인 교체와 청결 유지가 기본이다

소금통은 설거지 대상에서 늘 빠지기 쉬운 도구다. 하지만 세균의 입장에서는 항상 손이 닿고 오염원이 유입되는 구조적인 ‘고위험 도구’다. 최소한 6개월~1년에 한 번은 내용물을 전부 비우고 소금통 자체를 삶거나 새로 교체하는 것이 권장된다. 가능하다면 입구가 좁고 뚜껑이 밀폐되는 유리병 형태로 바꾸고, 스푼은 별도로 두는 방식이 가장 위생적이다. 사용 중에는 손에 물기나 음식물이 묻은 상태로 소금통을 만지지 않도록 의식적으로 습관을 바꾸는 것이 좋다. 주방 세제나 알코올로 주기적인 닦기도 잊지 말아야 한다.

댓글0