🛠 전 세계가 손사래 쳤던 공사 구간, 결국 우리가 해냈다

서울 지하철 9호선의 핵심 구간은 한때 ‘불가능한 공사’라 불릴 정도로 극악의 난이도를 자랑했다.

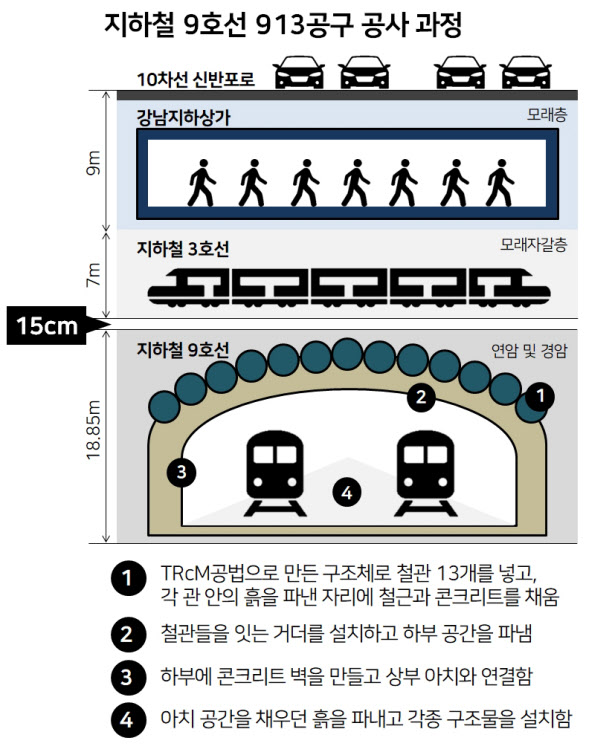

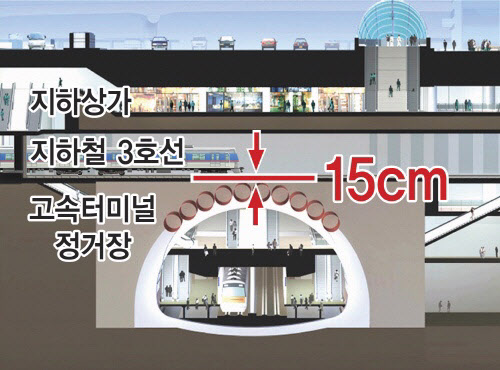

특히 반포동 세화여중·고에서 강남 고속버스터미널까지 1.78km 구간은 3호선과 7호선 지하를 뚫고 내려가야 했기 때문에, 세계적인 기술을 자부하던 건설사들도 참여를 꺼렸을 정도였다. 실제로 3호선과 9호선 사이 간격은 고작 15cm. 단 1cm의 오차도 허용되지 않는 초정밀 공사였다.

📌 무너질 수 있었던 지반 위에선 단 한 번의 실수도 허용되지 않았습니다.

🏗 무너지면 도미노처럼 끝장…상부는 고속터미널·백화점

이 공사 구간의 무서운 점은 단지 간격뿐만이 아니었다. 위쪽에는 고속터미널, 신세계백화점, 메리어트호텔 등 대형 건물이 밀집해 있어, 지하공사가 조금만 잘못돼도 지반 침하와 함께 상부 건물이 줄줄이 무너질 수 있는 위험한 상황이었다.

단순한 지하철 공사가 아닌, 서울 중심부의 구조 안전 전체를 책임지는 작업이었다.

📌 한 구간 공사가 도시 전체를 흔들 수도 있었던, 절체절명의 구간이었습니다.

🧱 혼합 공법의 탄생, TRcM과 CAM의 기적 같은 만남

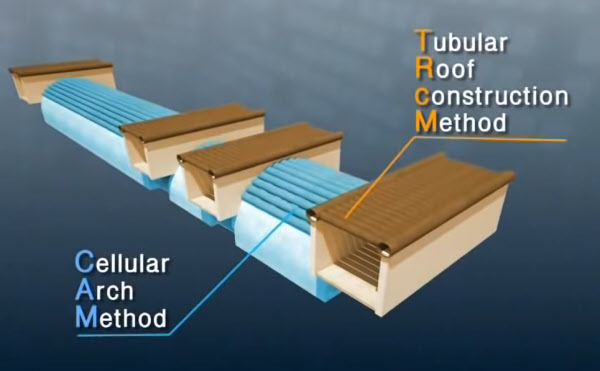

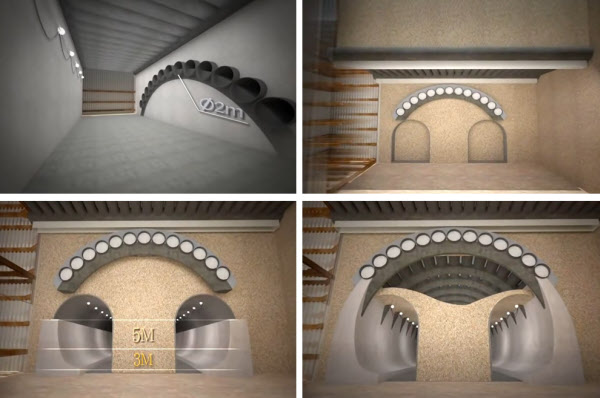

쌍용건설은 기존 공법을 단순히 따라 하지 않았다. 이들은 이탈리아 밀라노의 지하철 정거장에서 사용된 CAM 공법을 차용하되, 서울처럼 지반이 드러나지 않는 곳에 적용하기 위해 TRcM이라는 또 하나의 공법을 혼합했다.

기존 CAM 공법은 노출된 지반에만 가능했지만, TRcM을 활용해 박스형 터널 구조체를 미리 만든 후, 그 안에서 CAM 공법을 적용하는 혁신적인 방식이었다.

📌 불가능을 가능으로 만든 조합, 세계 토목계가 주목한 순간입니다.

🔩 한 번에 무너지지 않도록…박스형 구조체부터 만들어냈다

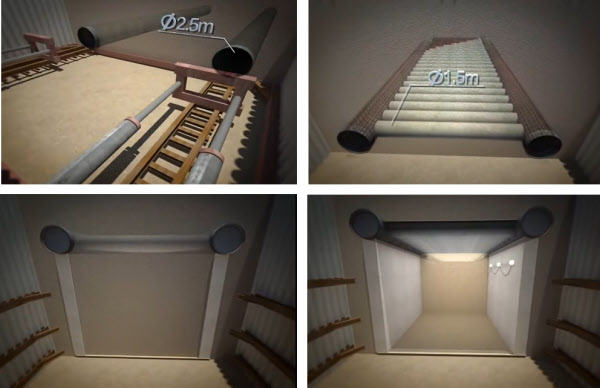

첫 단계로 쌍용건설은 TRcM 공법을 통해 땅 속에 4개의 박스형 구조체를 만들었다. 작업굴을 통해 갤러리관을 밀어넣고, 콘크리트와 철근을 채워 슬래브를 만든 뒤, 벽과 바닥까지 차례로 조립하듯 쌓아 올렸다.

이 박스 구조체는 단순한 통로가 아닌, 이후 CAM 공법을 위한 안정적인 틀이자 버팀목이 됐다.

📌 구조를 하나하나 쌓아가는 장인의 손길이 돋보인 작업이었습니다.

🚇 15cm 아래, 기적처럼 완성된 타원형 지하철 통로

TRcM 구조체가 완성되자 CAM 공법이 본격적으로 펼쳐졌다. 아치 형태로 강관을 삽입하고, 거더를 설치한 후 콘크리트를 타설해 터널의 상부 구조를 만든다. 이후 구조 양측 끝부터 도갱을 파고, 단계별로 측벽과 하부를 세운다.

이 모든 작업은 단 15cm 위에 이미 운행 중인 3호선이 있는 상황에서 진행됐다. 단 한 번의 진동이나 침하도 없어야 하는, 기적에 가까운 공사였다.

📌 숨조차 쉴 수 없는 현장, 기술과 집념이 만든 타원형 통로였습니다.

🏅 세계 최초 기술로 ‘토목계의 노벨상’까지 수상

이 공사는 단순한 지하철 건설을 넘었다. TRcM과 CAM을 세계 최초로 결합한 이 공법은 2009년 대한토목학회 대상, 그리고 영국토목학회에서 ‘브루넬 메달’을 수상했다.

이 메달은 토목계의 노벨상으로 불릴 정도로 권위 있는 상이며, 한국 기술이 세계의 기준이 되었음을 의미한다. 쌍용건설의 이름은 이제 단순한 건설사가 아닌, 세계가 인정한 ‘혁신의 상징’으로 남게 됐다.

📌 대한민국 기술력이 세계 기준이 된 순간이자, 한국 토목사의 자부심입니다.

댓글0