🏡 집주인이 죽으면 ‘내 집’ 된다? 프랑스의 독특한 부동산 제도

‘남의 집에 세 들어 살다가 결국 내 집이 된다’는 말이 실제 제도화된 나라가 있다. 바로 프랑스다. 프랑스에는 ‘비아제(Viager)’라는 독특한 부동산 거래 방식이 존재한다.

이는 매수인이 집값의 일부를 선납하고, 집주인이 생존하는 동안 매달 연금을 지급한 뒤 사망 시 주택의 사용권을 완전히 넘겨받는 구조다. 한 마디로, 집주인의 생애와 거래가 직결된 ‘인생 계약’이다.

📌 프랑스에선 집주인이 사망하면 세입자가 집을 갖는 제도가 실제 존재한다.

💶 계약금과 연금으로 이뤄진 특수한 거래 구조

비아제 방식의 기본 구조는 단순하다. 매수인이 계약금(부케)을 지급하고, 집주인에게 매달 연금(랑뜨)을 지불하는 대신, 집은 당장 소유권이 넘어간다.

그러나 집주인은 죽을 때까지 해당 집에서 거주할 수 있는 권리를 가진다. 연금 금액은 계약금 규모, 집 상태, 집주인의 나이와 평균 수명 등을 기준으로 산정되며, 기간이 명시된 것이 아니라 ‘사망 시점’이 곧 계약 종료 시점이 된다.

📌 계약 구조는 연금과 연결되며, 집주인의 기대 수명에 따라 변수도 크다.

👴 집을 파는 사람은 노인, 사는 사람은 젊은이

이 제도의 수요층은 확실히 나뉜다. 매도자는 자녀가 없거나 연금이 부족한 노년층이고, 매수자는 비교적 젊은 세대다. 집밖에 자산이 없는 고령자가 비아제를 통해 현금 흐름을 확보하고, 청년층은 미래를 내다보며 저렴한 가격에 내 집 마련의 기회를 얻는다.

고령화가 빠르게 진행되는 사회적 배경 속에서 현실적인 생계 수단으로 활용되고 있는 셈이다.

📌 고령자 생계 문제와 청년 주거 문제를 동시에 해소하는 독특한 구조다.

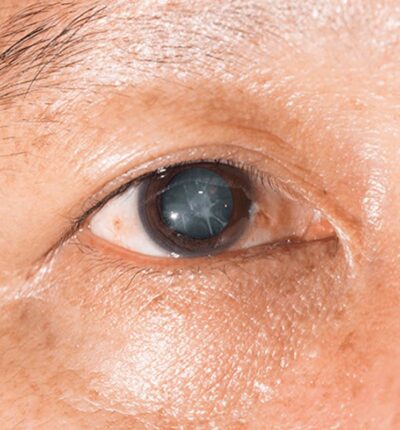

⏳ 오래 살면 손해? 예측 불가능한 인간 수명이 변수

하지만 이 제도엔 리스크도 있다. 계약 이후 집주인이 얼마나 오래 사느냐에 따라 매수자의 이익이 달라진다. 만약 집주인이 장수하면 연금 부담은 계속되기 때문에 오히려 손해를 볼 수 있다.

실제 사례로, 프랑스의 ‘잔 캴망’은 90세에 비아제 계약을 체결한 뒤 122세까지 생존했다. 오히려 매수자가 먼저 세상을 떠났고, 결국 집은 계약이 해지된 상태로 남았다.

📌 매수자 입장에선 예측할 수 없는 생존 기간이 가장 큰 리스크다.

🏘 매도자 나이에 따라 집값이 결정된다

비아제 매물은 부동산 사이트에도 다수 등록돼 있는데, 대부분 매도자의 나이와 연금 지급 조건이 함께 기재돼 있다. 예컨대, 85세 부부가 소유한 55만 유로 상당의 주택을 23만 유로에 계약금으로 사고, 매달 1100유로씩 지급하는 식이다.

매도자의 나이가 많을수록 가격은 더 저렴해지는 구조이기에, 구매자들은 나이와 건강 상태까지 주의 깊게 확인하며 투자한다.

📌 집값의 기준이 시세가 아니라 ‘사람의 나이’라는 점이 가장 독특한 특징이다.

🔍 논란 속에서도 자리 잡은 또 하나의 현실적 선택

비아제는 사람의 죽음을 전제로 한 거래 방식이란 점에서 윤리적 논란도 존재한다. 일부에선 “살인이 일어날 수 있는 구조”라는 우려를 내놓지만, 코로나19 기간 이 제도로 거래한 사람이 늘었다는 이야기도 나온다.

노인 복지와 주거 해결이 동시에 요구되는 시대, 프랑스는 현실적인 타협안으로 ‘죽음을 전제로 한 생계 수단’을 제도화하고 있는 셈이다.

📌 생존과 윤리 사이, 프랑스의 비아제는 고령화 시대가 낳은 고민의 결과다.

댓글0