영원히 주차장에 파묻힐 뻔한 한국의 혼, 백제 금동대향로

1993년, 운명처럼 역사를 바꾼 발굴

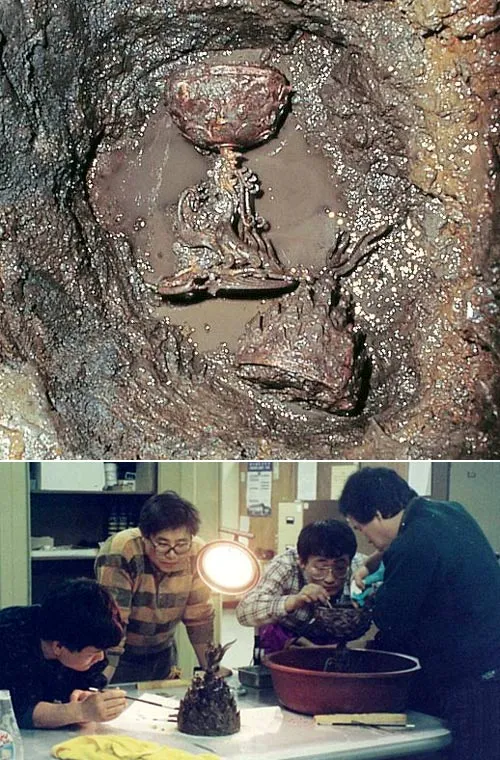

1993년 부여 능산리. 누구도 문화재가 나올 것이라고 예상하지 않았던 평범한 토지에 주차장 건설 계획이 확정되었다. 굴삭기 투입만 기다리던 시점, 발굴단의 한 연구원이 석연찮은 예감을 받았다.

왜 그런지는 설명할 수 없었지만, 마지막으로 “한 번만, 정말 딱 한 번만 더 땅을 파보자”고 공무원을 설득했다. 모든 절차가 마무리된 상황, ‘이상한 기류’에 동요한 부여군청 담당자는 결국 “좋다, 해보자.”는 결정을 내린다. 그렇게 현장에서 예산까지 추가로 따로 떼어 곧장 땅을 파기 시작한다.

이 우주의 작은 변곡점이 곧 대한민국 고대사, 더 나아가 동양 미술사 전체를 뒤흔드는 발견으로 이어진다. 진흙 아래에서 검은 광채와 함께 모습을 드러낸 것은 그 어떤 기록에도 남아있지 않은, 미지의 금속 유물 바로 ‘백제 금동대향로’였다.

유례없는 완전 보존, 기적의 발견

금동대향로의 첫인상은 그 자체로 ‘미스터리’였다. 발굴 전문가들조차 단박에 그 정체를 알아볼 수 없었던 것은 물론, 그 어떤 사적 기록에도 등장하지 않았다. 보름여에 걸쳐 방대한 양의 진흙·잔유물을 제거한 끝에 진정한 정체가 밝혀진다. 발굴된 유물은 1300년을 뛰어넘어 현대로 온, 백제 시대의 금동으로 만든 거대한 향로였다.

놀라운 점은 금동대향로가 완전히 진공 밀봉된 진흙 속에 보존되어 있었다는 사실이다. 자연 부식이나 산화가 전혀 없어, 마치 제작 직후 막 출토된 듯한 찬란한 금색 광채를 간직하고 있었다. 유물에는 녹이 전혀 슬지 않았으며, 완벽한 외관과 초기 상태가 유지되어 있었다.

정밀 조사 결과, 유물 주변에서 발견된 고대 섬유 조각이 향로를 고의로 감싸서 보호한 흔적임이 밝혀졌다. 곧, 백제가 멸망하던 시기 누군가가 목숨을 걸고 이 보물을 안전히 감싸 진흙 속에 봉인했던 것이다.

“국보 중의 국보”라 불리는 결정적 이유

동양 미술사 초유의 희귀 걸작

금동대향로는 단순한 공예품이나 제사용 용기가 아니라, 백제의 최고 장인정신·동아시아 고대기술·종교적 세계관이 오롯이 투영된 집합체다. 당시 역사학자들은 “한국 고대 유물 중 가장 뛰어나며, 서양을 포함한 전 세계 금속공예와 미술사적 차원에서 유례를 찾기 어렵다”고 평한다.

1,300년 전 백제 대장장이의 초월적 기술

금동대향로는 전체 높이 약 64cm, 무게 11.8kg에 달한다.

그 화려함은 세밀한 용무늬, 신선의 산수도, 연꽃과 봉황·용 등 60여 종의 동물과 상상 속 생물까지 입체적으로 조각되어 있다. 뚜껑과 몸체가 하나의 주제로 완벽하게 조화되며, 각 부분이 분리·회전·개폐될 수 있도록 정밀 제작되었다.

가장 충격적인 부분은 바로 도금 기술. 수은과 금을 혼합하는 ‘수은아말감법’으로 도금된 이 향로는, 서구 세계에서 같은 기술이 등장하기보다 1,000여 년이나 앞선다. 고열과 중금속 취급까지 요구되던 이 기술이 거침없이 동원된 점에서, 백제 장인들이 이미 당대 최고 수준, 혹은 그 이상 기술을 구사했음을 보여준다.

숨겨진 보물, 영원히 묻힐 뻔한 사연

만약 당시 주차장 공사 당국자와 현장 발굴자가 ‘이번만은 한번 더…’라는 선택을 하지 않았다면, 금동대향로는 평범한 시멘트 바닥 아래 영원히 파묻혀버렸을 것이다. 문화재청 내부에서도 “한국 문화재발굴 100년사 최대의 행운, 혹은 신의 선택”이라고 평가하는 목소리가 많다.

신원 미상의 백제 마지막 수호자

향로와 함께 발견된 섬유잔유, 진흙 밀폭제법 등 복합적 단서를 바탕으로 많은 전문가들이 “당나라군의 침입 당시, 백제의 마지막 왕 혹은 왕실 종친, 혹은 최고급 승려 등 소수인물이 목숨을 걸고 유물을 감쌌다”고 본다. 이 과정은 단순한 매장이 아니라, 실제로 후대의 발견을 염두에 두고 고의적으로 봉인한 정황을 보여준다.

금동대향로 이후, 문화재 발굴과 인식의 전환

1993년 ‘기적의 발굴’은 문화재 관리의 패러다임까지 바꿔놓았다. 단순히 “보일 곳에서만 찾는다”는 생각을 버리고, 문화재가 없을 것이라 여겨진 현장에서도 역사적 가능성과 직감, 그리고 과학적 학술조사가 얼마나 중요한지 보여주는 상징적 사건이 됐다.

이후 한국 발굴현장에선 단 한 평의 땅도 ‘평범하다’ 단정짓지 않고, 그 가능성 하나로 수많은 인력과 노력을 투입하는 문화와 관점이 자리 잡는다.

‘영원히 감춰졌을 수도 있었던, 한국의 영혼’

만약 1993년, 아무도 그 위에서 멈춰 서지 않았다면 백제 금동대향로는 ‘주차장 바닥’ 아래 사라진 영혼으로 남았을지 모른다. 발굴자와 당시 현장 관계자의 직감, 그리고 결정적 순간의 ‘우주의 기운’이 한국 최고의 미술·기술·정신유산을 오늘에 되살렸다.

1300년 동안 시간과 진흙, 그리고 백제인의 혼이 지켜낸 국보. 백제 금동대향로는 단순한 고대 유물이 아니라 한 민족의 기억, 기술, 예술, 신앙, 그리고 정말 특별한 순간의 선택이 빚어낸 동아시아가 자랑할 ‘영원한 보물’로 남는다.

백제 마지막 수호자가 전한 그 영혼의 창작물, 그 위대함은 앞으로도 세기의 시간이 지나도 변함없이 한국 역사의 정점에 빛날 것이다.

댓글0