“한국은 나무가 없었다”…국민이 함께 만든 세계 유일 산림녹화 성공 신화

민둥산의 나라, “회생 불가”라는 조롱에서 출발

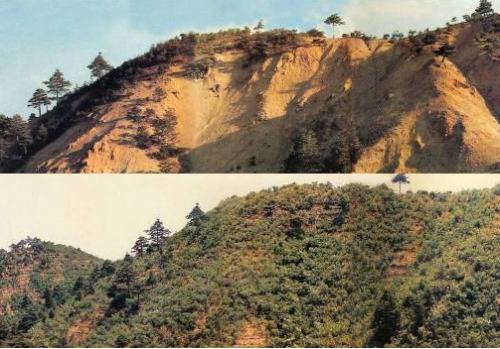

불과 60여 년 전인 1960년대 초, 한반도의 산들은 거의 ‘황무지’와 다름없는 민둥산이었다. 일제강점기 수탈과 6·25전쟁으로 인해 전국적으로 산림이 황폐해졌고, 대부분의 시골 마을에서는 연료와 생활 목적으로 남아 있던 나무까지 방치할 수 없었다. 산은 붉고 누렇게 벗겨진 채로 비바람에 깎이고, 해마다 홍수와 산사태로 마을과 농경지가 쓸려나갔다.

그때 유엔 보고서는 “한국의 산림은 회생 불가”라고 평가했다. 실제 국제무대에서조차 “재생불능 국가”라는 오명을 들을 정도였다. 국제 개발은행, 월드뱅크 등은 당시 개발도상국들을 대상으로 산림 복구 자금 지원을 결정했으나, 많은 국가들은 이 자금을 투명하게 집행하지 못하고 부정 부패, 이권 다툼에 매몰됐다.

활착률, 즉 식재 후 제대로 살아남은 나무 비율이 10%도 채 되지 않는 것이 다반사였다.

“한국은 달랐다” 100%에 육박하는 집단 성공의 원동력

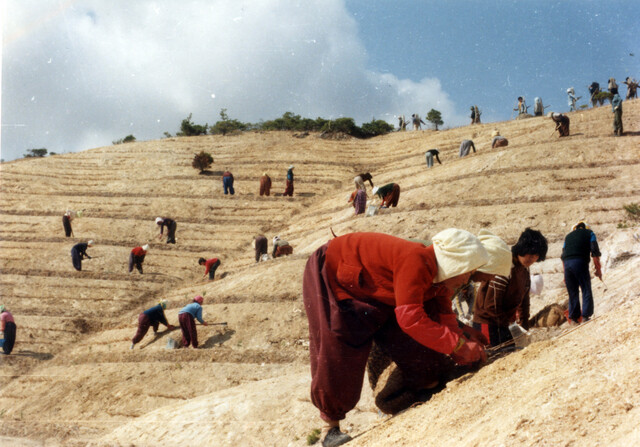

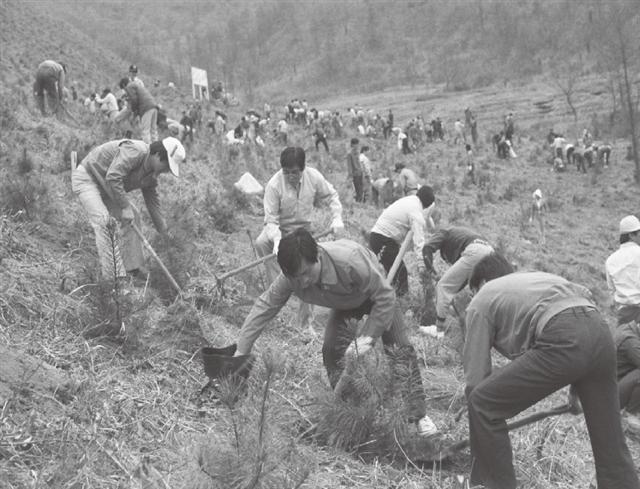

하지만 대한민국은 달랐다. 정부와 국민 모두가 생존과 미래, 민족적 자존심을 걸고 산림녹화에 온 힘을 쏟았다. 실제 ‘치산녹화 10개년 계획’과 ‘새마을운동’이 어우러지면서, 전국 곳곳에서 동원령 수준의 대국민 산림사업이 펼쳐졌다. 도시와 농촌, 노인과 어린이 할 것 없이, 봄·가을마다 “나무 심는 날”에는 가족 단위로 산에 올라 손수 묘목을 들고 산비탈을 누볐다.

중앙정부, 지방관청, 마을조직, 학교, 군부대까지 모든 조직이 동시에 동참하는 ‘총동원령’이었고, 이른바 ‘인화(人火)와의 전쟁’, ‘산불=국가재난’ 인식이 사회 전반을 뒤덮었다.

그 결과, 대한민국 산림녹화는 식재 나무의 활착률이 100%에 육박하는 기념비적 기록을 세웠다. 월드뱅크 등 국제기관들이 “이 정도라면 지원금이나 기술 이전보다 오히려 한국에서 사례를 배우는 게 맞다”고 평을 바꿨을 정도다.

전략이 있는 ‘심기’…자연 생태를 고려한 단계별 복원

한국 산림녹화의 또 다른 강점은 단순히 많은 나무를 심는 것이 아니라, 과학적·생태적 전략에 따라 숲을 단계적으로 조성했다는 점이다.

- 1차 인공녹화 : 척박한 산비탈, 바위투성이 땅에는 생명력이 강하지만 빨리 자라고 수명이 짧은 아카시·오리나무류 등으로 최초의 ‘녹색 바람막이’를 만들었다.

- 2차 자연복구 : 1차 조림으로 어느 정도 토양이 잡히자, 그 위에 산소·졸참·신갈·물참 등 한국 지형에 잘 맞는 중장수 중형목으로 숲을 건강하게 키웠다.

- 3차 토착화·품종개량 : 기존 소나무 특유의 병충해, 수해 취약 등을 개선하기 위해 대한민국만의 신품종 소나무를 개발·배포함으로써 최종적으로 풍요로운 혼효림(여러 종이 어우러진 숲)으로 진화했다.

“죽음을 각오한” 국민적 사명감과 지원체계

이 시기 한국에서는 산림녹화를 개인이나 지역 이익에 앞선 ‘국가적 사명’으로 여겼다.

- 어린 학생들과 학교, 종교단체, 군부대까지 법정공휴일을 활용해 대대적 동원을 시행

- 산림청 주도로 ‘산불방지법’, ‘산림보호법’ 등 수많은 법제도를 도입하여 실질적 감독을 강화

- 지원자금은 정부, 민간, 국제차관, 월드뱅크 지원금까지 끌어모아 투명하게 관리. 부정 행위 적발 시 재배당 영구 박탈 등 강한 처벌 실시

각 마을별 ‘산불순찰대’, ‘양묘장’, ‘도급 식재반’, ‘산촌 계도반’ 등 현장 밀착형 조직이 촘촘히 배치됐고, 행정과 시민사회가 처음으로 한 몸이 되어 움직였다.

국제적 인정, 유엔의 유일 성공사례로

1982년 UN은 ‘한국은 2차대전 이후 산림 녹화에 완벽히 성공한 유일한 국가’라고 공식 보고했다. 세계에서 처음으로 전 국토 산림 복구에 성공한 사례가 된 것이다.

국제식량농업기구(FAO), 세계은행, 세계자연보전연맹(IUCN) 등 다양한 국제 단체와 정부, 학계에서는 한국의 산림 녹화 성공을 ‘미러클(기적)’이라고 부르며, 개발도상국의 모범사례로 삼았다.

- 1960년대 나무 식재 목표 10억 본 달성

- 1990년대 종전보다 숲 면적 1.7배, 임목축적 10배 이상 증가

- 2020년대 한국 숲의 경제·생태·사회적 가치는 연간 수십조 원에 달하는 것으로 평가

숲이 바꾼 오늘의 한국, 미래로 가는 자원

“한국은 나무가 없다”던 비아냥은 이제 “전 세계에서 가장 성공한 녹화 모범국”이라는 극찬으로 뒤바뀌었다. 산림은 홍수·가뭄·미세먼지 저감, 생태계 보전, 도시 열섬방지, 국민 건강 복지 등 수십 가지 파급 효과를 낳으며, 대한민국 경제와 환경, 국민정신의 기반 자원으로 우뚝 섰다.

한국의 숲 재탄생은 단순 환경정책이 아니라, 국민 전체가 나라를 지키고 미래를 개척한 ‘국가 총동원 프로젝트’이자, 세계사적 ‘공동체 혁신의 산증인’으로 남아 있다.

앞으로 더 이상 민둥산의 기억이 재현되지 않도록, 그리고 다음 세대에도 이 기적이 이어질 수 있도록 제2, 제3의 ‘녹색 대한민국’ 신화가 계속되어야 한다. 이것이 바로 한국 산림녹화의 진짜 메시지다.

댓글0