‘민족대이동’의 진짜 모습, 1990년대 여름 피서 풍경: “전 국민이 해수욕장·계곡으로 출동했다”

모두가 국내 피서객, 명절급 인파의 ‘레전드 여름’

1990년대 대한민국의 여름은 그 자체로 하나의 거대한 이벤트였다. 오늘날에는 해외 비행기가 일상화됐지만, 90년대까지만 해도 해외 여행은 일부 특권층의 몫이었을 뿐, 대부분의 국민은 여름 휴가를 우리나라 각지에서 즐겼다.

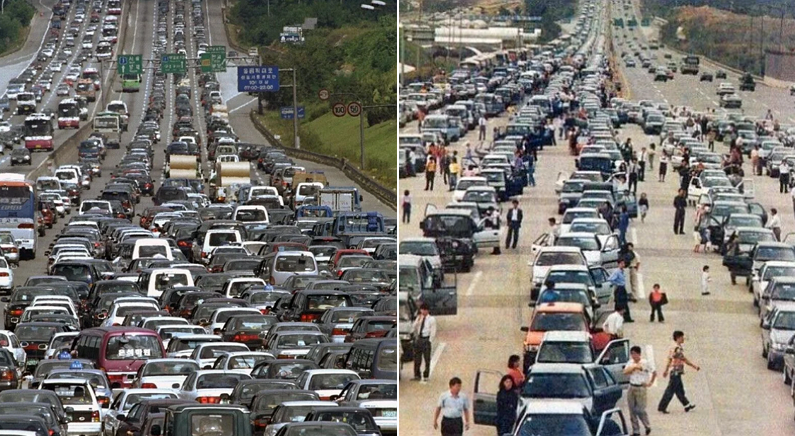

이 시절 피서철만 되면 ‘민족대이동’이라는 말이 과장이 아니라, 실제 전국민이 한 방향으로 움직이는 장관이 펼쳐졌다. 실제 1990년대 여름철, 해외 주요 언론에서 한국의 휴가철 대이동을 다큐멘터리처럼 보도할 만큼 그 규모와 에너지는 국제적으로도 이색적인 사회현상이었다.

“온 가족, 온 동네, 한 차로!” 이동부터 한바탕 축제

① 차가 곧 캠핑장, 네비 없는 종이지도, 모두 같은 바다·산 찾아

- 가족, 지인, 친척, 옆집, 심지어 같은 반 친구까지 ‘단체 패키지’처럼 차 한 대에 촘촘하게 몸을 싣는다.

- 차량 에어컨이 ‘럭셔리 옵션’이던 시절, 무더위에 땀을 뻘뻘 흘리며 창문·문을 전부 열고 달리는 풍경이 일상적이었다.

- 스마트폰도, 네비게이션도 없는 때라 주유소에서 지도 받아 들고 “여기서 우회전~” 수신호를 외치거나, 도로 표지판을 쫓아가다 엉뚱한 산골에 다다르기도 했다.

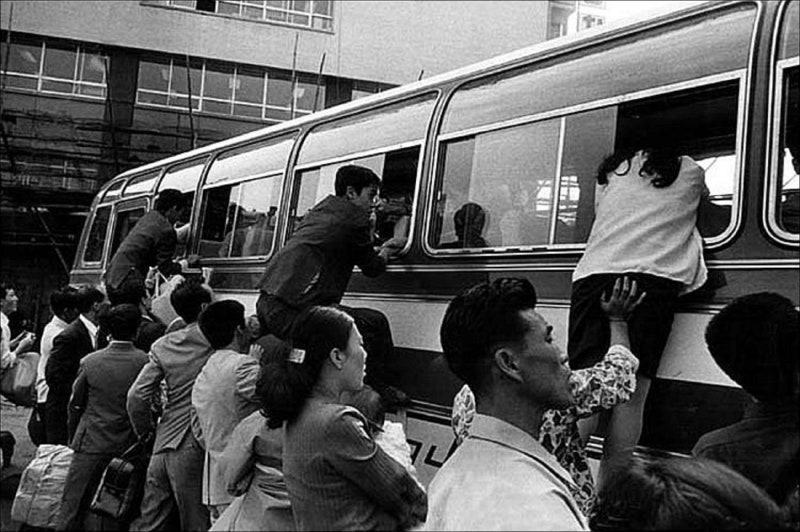

② 대중교통도 전쟁통, “좌석 예매는 하늘의 별 따기”

- 버스 터미널, 서울역, 청량리역 등에서는 며칠 전부터 표를 구하려는 인파가 장사진을 이뤘다.

- 급한 사람은 ‘입석’ 승차, 바닥에 신문지 깔고 아이와 함께 6-7시간을 버텨야 했다.

- 기차 안, 버스 안 모두 곳곳이 도시락·시원한 보리차, 쪼그려 앉는 사람, 기타 들고 노래 부르는 사람으로 가득 찼다.

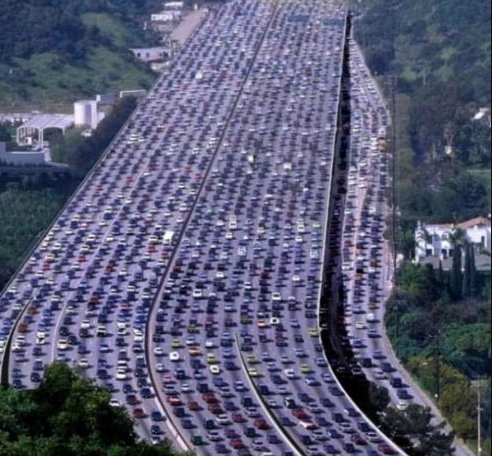

③ ‘꽉 막힌 도로도 추억’… 동해까지 12시간 대장정

- 명절 교통체증은 휴가 시즌에도 예외 없다. 하이패스, 고속도로 CCTV가 없던 시절, 톨게이트마다 행렬을 이루고, 어떤 구간은 1시간에 2~3km밖에 못 가기도 했다.

- 차 안에서 아이들은 앞좌석에 끼워둔 사이다, 오이, 수박 조각을 먹으며 지루함을 달랬다. 때로는 도로 갓길에 차를 세워 ‘김밥 런치’도 하고, 냉면 그릇 들고 차창 너머로 국물 넘기던 진풍경도 존재했다.

- 누구도 짜증내기보다는 ‘이게 바로 우리 가족 여름휴가로구나!’ 하며 추억을 쌓는 모습이 더 많았다.

도착하면 모두 하나, ‘여름 피서지의 활력’

① 전국 해수욕장은 ‘인간 바둑판’, 튜브와 지렁이 군단

- 속초, 강릉, 삼척, 부산 해운대, 군산 은파, 보령 대천, 인천 을왕리 등… 주요 바닷가는 모래사장 위에 돗자리로 도배를 했다.

- 줄서서 고무튜브를 빌리고, 산처럼 높은 튜브 타운에 다 함께 입장하는 진풍경.

- 백사장에서 온 가족 모래찜질, 어른은 화투·소주, 아이들은 동그란 튜브에 매달려 파도타기.

② 계곡 문화의 진수 — 폭포 아래 미끄럼틀, 물멍, 직접 담근 수박 한입

- 강원도 내린천, 경기도 가평, 충청도 송계계곡, 경남 지리산 등 산·계곡 피서지는 그냥 마을축제 수준이었다.

- 흐르는 계곡물에 참외, 수박, 오이나 고기를 통째로 담그고, 아이들은 미끄러진 나무판자를 미끄럼틀 삼아 철퍽철퍽 놀았다.

- 산나물 반찬, 감자·옥수수, 계곡물로 끓인 뚝배기 라면, 한여름에 맛보는 수박 한입은 ‘최고의 호사’였다.

③ 가족 모임, 이웃 모임까지… 한여름 ‘대가족 공동체’ 축제

- 전국에 흩어진 친척, 어릴 때 친구, 동네 이웃이 피서지마다 즉석 대가족 모임을 했다.

- 저녁엔 숯불 바베큐, 모닥불, 기타 놀이, 논두렁이나 백사장 맨바닥에 둘러앉아 별을 보며 노래를 부르기도 했다.

- 요즘 말하는 ‘인싸’와 ‘아싸’ 구분 없이 모두 함께 어울리는 게 그 시절만의 문화였다.

‘해외 뉴스도 관심’ 특별한 문화현상으로 비친 이유

외국 주요 언론은 90년대 한국 여름의 이 광경을 “동아시아 최대 이동 인파”, “민족 단위의 레저 대이동”으로 주목했다.

- 일본, 미국, 유럽 언론에서 “한국인 여름 피서문화—전국민이 동시에 이동하는 사회학적 이벤트”라는 분석 보도가 나오기도 했다.

- 인구 대비 차량과 도로, 피서지 인프라가 부족했지만 모두가 동시에 움직이고, 이동 자체에 큰 의미를 두는 모습은 한국 특유의 ‘공동체성’과 대중적 정서의 상징으로 받아들여졌다.

- “아이체험 겸 단체생활, 불편함 속에도 얼굴 가득 미소… 이것이 진짜 ‘쿨’(cool)”이라는 평이 많았다.

잊을 수 없는 여름, 그 시절의 소중함

- 에어컨 없는 시절, 길거리 아이스케끼·빙수·수박이나, 바닷가 작은 선술집의 시원한 막걸리가 그 무엇보다 꿀맛.

- 디지털 없이도 오직 가족, 친구, 이웃, 사람과의 교감만 있었다.

- 휴가에서 돌아오던 길, 한 번도 보지 못한 고속도로 풍경, 깜깜한 밤에 ‘라디오와 나’만 남겨진 채 돌아오는 8시간 귀가도 무섭거나 불안하지 않았다.

“불편도 추억, 모두가 하나였던 피서대이동의 시대”

1990년대 여름 피서철, 전국이 하나 되어 경험했던 민족대이동은 단순히 ‘여행’이나 ‘나들이’를 넘은 대한민국만의 특별한 ‘공동체의 기억’이다. 차 막힘도 기다림도, 더위도 불편도 모두가 함께였기에 아름다웠던 그 시절.

이제는 사라진, 하지만 언제고 다시 소환되면 또 즐겁게 웃으며 떠날 수 있을 것 같은 ‘코리안 썸머’의 전설,

누구나 공감하는 그리운 레트로 민족대이동 피서 풍경이다.

댓글0