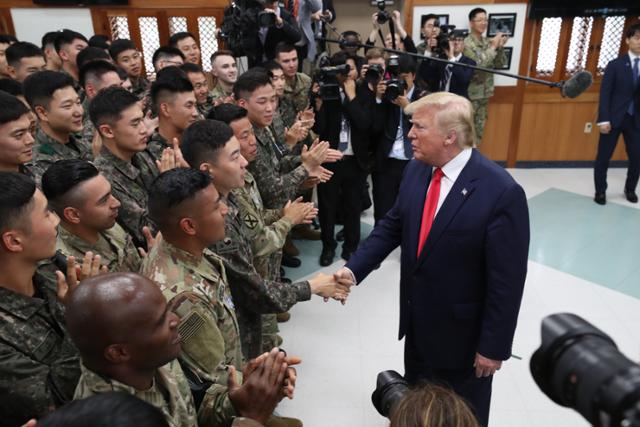

‘30년 분담금’ 인상 압박, 트럼프가 한국 방위비를 계속 올리려는 진짜 이유

방위비 분담금의 진짜 본질 ‘돈’ 문제가 전부가 아니다

한국과 미국의 방위비 분담 협상은 30년 넘는 역사를 가진 대표적 동맹 협력의 이면이다. 1991년 처음 분담금을 지원한 이래, 한미 양국은 주한미군 주둔 비용의 일부를 해마다 조정·분담해왔다.

분담금은 단순한 ‘현금 지원’이 아니라, 주한미군 한국인 인건비·군사시설 건설·군수지원 등 한반도 동맹의 실질 운영비다. 2026년 기준, 연간 1조5,192억 원(한화 기준)이 투입되고 있고, 향후 2030년까지 물가상승률에 따라 추가 인상이 예정되어 있다.

하지만 도널드 트럼프 전·현직 미국 대통령이 주창해 온 방위비 분담금 인상의 본질은 ‘비용’ 그 자체만이 아니다. 트럼프는 수십년간 미국의 대외적자, 무역불균형, 과도한 동맹국 군사비 부담을 문제 삼으며 “한국은 더 내야 한다, 100억 달러(약 13조7,000억원)까지 올려야 한다”고 주장했다. 이는 단순 숫자 이상의 정치·외교적 함정이 숨어 있다.

미국의 진짜 목적: 한국의 ‘안보대가’와 동북아 전략기여 압박

트럼프의 방위비 인상 요구 이면에는 한·미 군사동맹의 역할 전환이 내포돼 있다.

- 미국은 주한미군이 ‘단순히 북한 억제용’이 아니라, 동북아 전체 안보플랫폼, 미·중 패권경쟁, 대만 해협 등 훨씬 넓은 전략적 유연성의 도구이길 원한다. 즉,

- ‘한반도 전용’이 아니라, “미국의 세계전략을 위하거나 동맹국(일본·필리핀·대만) 안보에도 쓰겠다. 그 대신 돈으로 내든지, 전략협조를 더 하든지 선택하라”는 압박이다.

- 무역·관세 협상의 ‘레버리지’로도 활용된다. 실제로 트럼프가 방위비 언급을 관세·무역선언과 연계하며, 협력 부족 땐 보복관세 카드까지 암시한 사례가 적지 않다.

- 미국은 전체 주한미군 운용비 대비 한국 분담이 30%라고 주장하지만, 구체 내역의 투명성은 여전히 낮다. 실제로 미국은 일부 미집행금(수조원 대)이 쌓여가고 있음에도 더 높은 금액만을 요구하는 흐름이 반복된다.

한·미 분담금 협상 30년 – 구조적 문제와 시민 불만

매년 인플레이션과 조건, 미국 의회의 압력에 따라 증액되는 한국 분담금은 결국 국민 세금이다.

- 최근 10년 간 꾸준히 증가했고(2025년 연간 1조5,000억 원+), 인건비·군사시설비 외에 각종 면세, 카투사·경찰·부동산 지원, 훈련 지원 등 간접 비용까지 합하면 실제 체감 부담은 수조 원을 훌쩍 넘는다.

- 국내외 여론조사에서 한국 시민 68~94%가 분담금 인상에 부정적 견해를 보인다. 시민단체, 노동계는 ‘세금 퍼주기 그만, 대폭 삭감’을 공개적으로 요구하고 있다.

- 미국 역시 ‘한국이 덜 낸다’는 정치·언론 프레임을 반복한다. 실제 미군 기지 철수·축소 위협, 중국 견제 동참 요구 등 ‘돈’ 이상을 요구하는 협상 패턴이 일반화됐다.

트럼프의 압박 논리, 2기 집권시 더 강해진다?

트럼프는 방위비, 무역관세, 기술이전 등 모든 대외정책 카드를 ‘협상지렛대’로 쓰는 것이 특징이다. 주한미군 주둔 및 방위비 분담의 경우,

- “우리는 한국 덕에 돈도, 방위도 대신해주며 피해만 봤다”는 식의 대중정치를 펼치며, 한국을 단순 ‘머니 머신’(돈줄) 취급하는 발언이 반복되고 있다.

- 실제 통상/관세 협상에서 방위비 카드를 같이 꺼내, 한국이 압박에 순응하면 관세 유예/경감 등을 교환조건으로 내세우기도 했다.

- 트럼프 2기 혹은 유사 성향의 미국 정부가 들어설 경우, 한미동맹 자체가 ‘돈’과 ‘동북아 전략이익’으로 더욱 적나라하게 거래될 가능성이 크다.

방위비 논란의 미래와 한·미 협상의 선택지

(1) 더 세밀한 현물지원·내역 요구 필요

전문가들은 “방위비를 현금이 아닌 현물, 즉 군사시설 구체 항목 위주로 조달하고, 영수증·상세 내역 제출 등 통제력을 높여야 한다”고 조언한다.

- 미국이 실제로 소진하지 않는 미집행금이 크게 쌓인 현실(특히 군사건설비)은, 불투명한 예산 운용 문제와 맞물린다.

- 현금위주 지원이 아니라 설계, 감리, 장비 등 관리 가능한 항목 지원이면 투명성이 커지고, 분담금 증액에 따른 실효성 논란도 최소화할 수 있다.

(2) 협상의 레버리지: 기술, 산업, 안보통합 가치 활용

- 삼성·현대 등 한국의 첨단 방산·조선·AI·반도체 등 산업이 미국에도 전략적으로 필수적이라면, 방위비 협상에서도 상호 이해·보완이 가능한 부분을 조건화하는 게 유리하다.

- 이렇게 협상 전략을 세우면 무조건적 금액올리기 요구에 대응할 여지가 생긴다.

(3) 국민공감대·투명성 확보

방위비 협상은 국민 세금이 들어가는 사안인 만큼, 한미 정부 모두 분담금 산출 내역·분배방식·성격에 대한 실질적 설명과 설득이 반드시 필요하다.

무조건 증액이 아닌 논리적 근거, 근실행적 내역 공개, 국민적 “납득”이 우선이다.

트럼프의 ‘방위비 인상’ – 돈과 전략, 무역이 뒤섞인 동맹의 리얼리티

트럼프가 방위비 분담 증액을 집요하게 내세우는 진짜 속내는 단순한 금전 요구를 넘어선다.

그것은,

- 한미동맹의 전략적 유연성(미군의 동북아·대만·중국 견제 동원 가능성)

- 무역·첨단산업·관세 등 여러 분야에서의 ‘협상력 극대화’

- ‘안보상품론’에 근거한 미국 우선주의 프레임

이 맞물린, 일종의 ‘그랜드바겐(포괄적 빅딜)’ 접근이다.

한국은 합리적 분담금, 통제 가능한 현물지원, 국민참여와 납득, 그리고 한미 안보·산업 통합이라는 두 축 위에 미래의 동맹 방정식을 새로 짤 필요가 있다.

이제 방위비는 단순히 ‘금액’이 아니라, 동북아의 새로운 국제질서·미중 전략 변화·국내외 국민공감대와 직결된 본질적 이슈임을 모두가 직시해야 한다.

미국의 압박에 냉정한 분석과 국익 균형, 주권적 협상력이 어느 때보다 중요해지고 있다.

댓글0