“한국군이 오면 도망가라” – 베트남 공산당이 미국보다 한국군을 더 두려워했던 진짜 이유

한미동맹 속 결코 같지 않았던 두 군대의 실전 전략

베트남전, 세계 최강의 미군과 더불어 남베트남을 지원해 참전한 한국군은 현지에서 ‘악명’과 ‘공포의 상징’으로 불렸다. 놀랍게도, 당시 베트남 공산당(베트콩, 북베트남군) 입장에서 미군보다 더 기피하는 적이 따로 있었으니 다름 아닌 한국군(ROK Army)이었다.

왜 하필 미국이 아닌 ‘한국군’이 베트남 혁명가들에게 치명적인 두려움의 대상이 됐는지, 실질적 전장에서 체감된 이유를 깊이 들여다본다.

“끝까지 추격, 적 한 명도 남김없이” – 한국군 전술의 공포

미군과는 정반대의 전투방식

- 미군은 정글전에서 적이 나타나면 일단 후퇴 후 대규모 폭격, 포격, 항공 지원에 의존했다. 그 결과 진지 점령과 게릴라 소탕전에서는 종종 허점을 드러냈다.

- 반면, 6·25 전쟁에서 극한의 시가전과 야전, 게릴라전을 모두 경험했던 파병 한국군은 “적이 끝까지 저항하면 끝까지 쫓는다”는 집요함과 매복, 포위, 진지 돌파 등 근접전·보병전을 적극적으로 펼쳤다.

“교전 즉시 끝장을 본다” – 철저하고 신속한 소탕

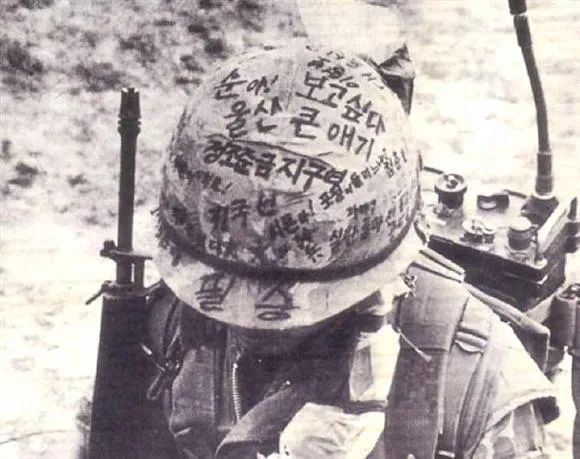

- 월남 파병용사들은 엄격한 반공·비정규전 훈련과 실전을 거친 세대였다. 이들은 진지, 땅굴, 지하참호, 정글 은거지 등 은폐·도주 루트까지 직접 탐색해 끝까지 추격했다.

- 베트남 게릴라들은 치고 빠지기, 인형에 맞춘 매복, 땅굴 이용 등 기만전술에 능했지만, 한국군은 지형·인원·시간을 가리지 않고 마지막 한 명, 심지어 도주한 게릴라까지 반드시 확인 및 완전 소탕을 원칙으로 삼았다.

- 실제 주요전투 보고서, 베트콩 노획 문서에는 “한국군을 만나면 도망치라, 이길 수 없다”는 심리전 항목이 계속 등장했다.

“2시간 만에 요새 소탕” – 미군도 못한 교두보 돌파의 기록

- 대표적 사례가 유명한 ‘고보이 전투’다. 프랑스와 미국 등 연합군이 12년간 점령에 실패한 전략 요충지를 한국군이 불과 2시간 만에 정규 전면공격과 매복 지근전을 병행해 점령했다.

- 이러한 운용은 당대 프랑스 언론, 런던 타임즈 등 외부 보도자료에서도 “이전 연합군과 무엇이 달랐는가”라는 충격과 평가로 다뤄졌다.

- 미국뿐 아니라 호주·뉴질랜드 등 자유세계 동맹군이 한국군 작전 방식을 현장 전술교범으로 도입하는 계기가 됐다.

“승리가 확실하면 피하라” – 실제 노획된 베트콩 문서

- 전선 각지에서 발췌된 베트콩 내부 지침, 노획 문서, 포로 증언에는 “한국군이 승리에 확신을 가질 정도 상황이면 맞서지 말고 무조건 물러나라”는 직접적 문구가 반복된다.

- 베트콩은 “한국군의 소탕방식, 신속한 포위, 근접 저격, 야간 전술이 미군보다 훨씬 치명적”이라고 내부적으로 평가, 일명 ‘한국군 회피법’을 따로 교육했을 정도다.

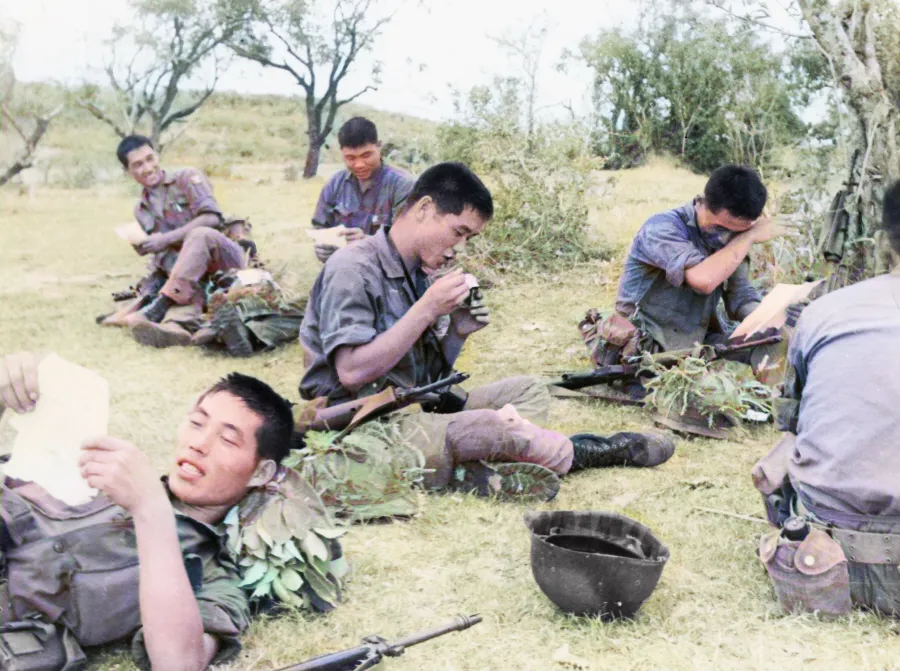

“싸움만 잘한 게 아니다, 전후 대민지원의 진심도 압도적”

- 전쟁 와중에도 고보이 등 농촌 지역에서 건기 농사(겨울 논, 벼 수확 등)가 어렵던 마을에 댐 건설·농업 지원을 실시.

- “승전 후 남은 건 약탈이 아니라 ‘고용·배식·의료·교육'”이라는 대민 사업 덕에, 전투로 원한진 주민들이 오히려 전후 ‘한국군 덕분에 살았다’는 증언을 내놓기도 했다.

- 영국 런던 타임즈도 “고보이 교훈: 미군이 이런 모습을 배웠더라면 전쟁 양상이 달라졌을 것”이라며 문화적 충격 및 인도적 전술을 국제적으로 조명했다.

세계 최강 미군도 못한 ‘전과, 민심, 도덕성’ 삼박자

베트남 공산당이 한국군을 경계한 것은 단지 전투력 때문만은 아니다. 치밀한 전술·전쟁 경험, 적을 끝까지 무너뜨리는 실전 능력, 전후 재건·인도주의까지 함께했던, “전과·민심·도덕성”이 한데 어우러진 드문 사례였기 때문이다. 미군이 강대국의 상징이라면, 한국군은 ‘현장의 악몽’이자, 평시에는 친구이자 도우미였던 존재로 각인됐다.

오랜 세월이 흐른 지금도 베트남에서는 “적이 아닌, 반드시 우회하거나 피해야 할 정적(敵)”으로 한국군이 전설처럼 회자된다. 그 아우라와 공포는 단지 무기력의 우위가 아니라, 전쟁과 인간애를 동시에 품은 극한의 현장 실전 경험과 문화적 리더십 때문이란 사실이 새삼 강조된다.

댓글0