올해 중국에서 출토된 신종 초식공룡의 분석 과정에서 성대 역할을 하는 후두골이 확인됐다. 비조류 공룡의 일부가 새와 같은 울음소리를 냈다는 가설을 뒷받침할 중요한 발견에 학계가 주목했다.

중국 칭화대학교 연구팀은 29일 이런 내용을 담은 조사 보고서를 발표했다. 공룡 진화에 관한 중요한 발견은 국제 학술지 Peer J에 먼저 소개됐다.

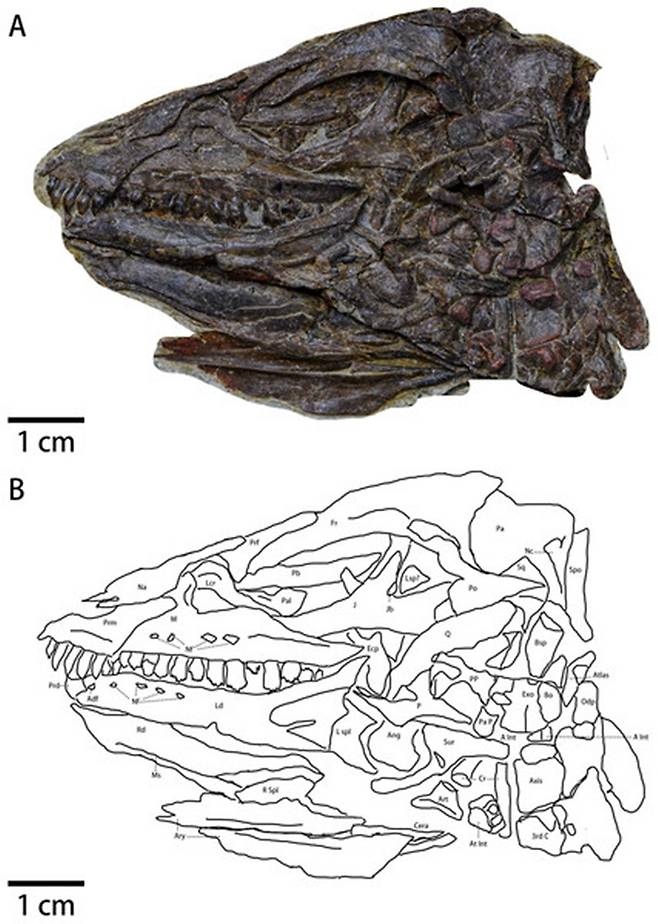

연구팀은 중국 허베이성 쥐라기 중기 지층에서 중국과학원 연구팀이 올해 발견한 몸집이 작은 초식공룡 풀라오사우루스 칭롱(Pulaosaurus qinglong)의 화석에서 성대 역할을 하는 후두골 구조를 파악했다.

조사 관계자는 “현대 조류와 비슷한 형상을 가진 이 기관은 풀라오사우루스 칭롱이 새와 같은 울음소리로 동료들과 소통했을 가능성을 보여준다”며 “새로 진화하지 않은 비조류 공룡의 일부도 새 같은 울음소리를 내 동료와 커뮤니케이션한 것으로 보인다”고 전했다.

풀라오사우루스 칭롱은 몸길이 약 72㎝의 이족보행 초식공룡이다. 화석의 보존 상태가 매우 양호해 화석으로 잘 남지 않는 후두골 구조까지 정확한 분석이 가능했다.

조사 관계자는 “비조류형 공룡으로서는 세계에서 두 번째로 성대 역할을 하는 후두골이 발견된 샘플”이라며 “후두에서 보이는 피열연골의 형상이 현대 조류와 흡사한 점은 실로 놀랍다”고 설명했다.

후두를 구성하는 연골의 하나인 피열연골은 목소리를 조절하는 중요한 기관이다. 새들이 지저귈 때 반드시 필요하다. 풀라오사우루스 칭롱은 후두골을 통해 포효하는 대신 새처럼 지저귄 것으로 연구팀은 추측했다.

다만 연구팀은 턱의 폭이 화석으로는 정확하게 측정되지 않아 음향 시뮬레이션은 실시하지 못했다. 연구팀은 같은 지층에서 보다 보존 상태가 좋은 샘플을 입수하면 음향 시뮬레이션에 나설 계획이다.

조사 관계자는 “공룡의 성대나 후두 같은 발성기관은 연골로 이뤄져 화석으로 남는 경우가 상당히 드물다”며 “운 좋게 현재까지 남았다고 해도 다른 기관과 구분하기 어렵다”고 언급했다.

이어 “이번처럼 골화한 후두 구조가 뚜렷한 화석은 세계에서도 극소수”라며 “이번 샘플로 인해 비조류 공룡이 피열연골 역할을 하는 구조를 가졌다는 가설은 한층 힘을 받을 것”이라고 전망했다.

지금까지 비조류 공룡 가운데 발성과 관련된 구조가 확인된 것은 몽골에서 출토된 피나코사우루스(Pinacosaurus)뿐이다. 피나코사우루스는 백악기 후기에 서식한 공룡으로 피부가 두툼한 갑룡 안킬로사우루스(Ankylosaurus)의 동료다. 풀라오사우루스 칭롱과는 계통도 시대도 다르지만 후두의 구조가 뚜렷한 점에서 연구팀은 발성기관이 공룡 전체에 존재했을 가능성도 제기했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr

댓글0