강남 핵심 6,000평, 14년째 방치된 비운의 땅

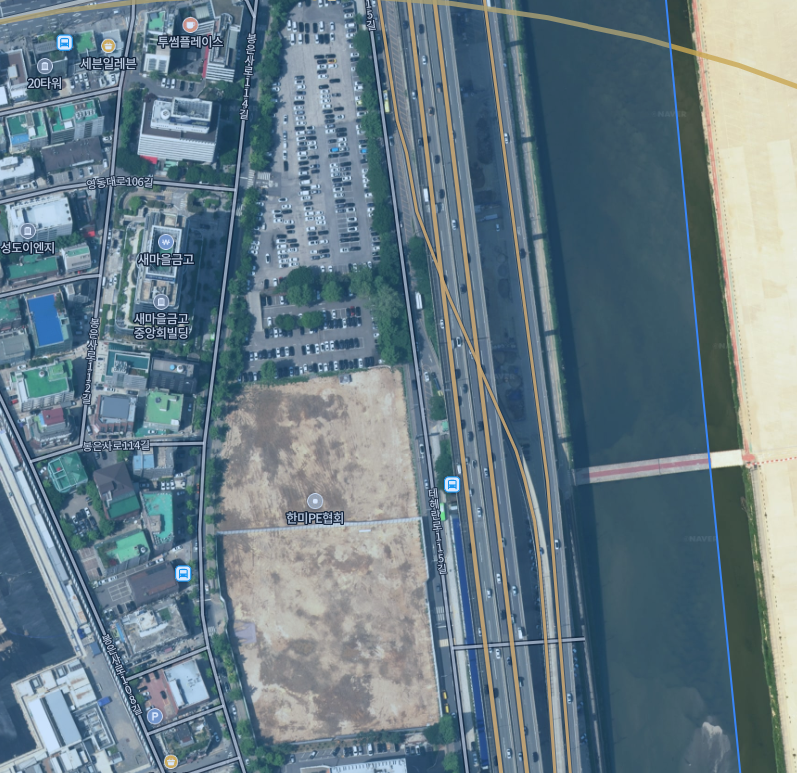

삼성역과 봉은사역 사이, 서울 강남구 삼성동의 옛 서울의료원 부지는 9,540평(3만1,543㎡, 통상 6,000평으로 불림)에 이르는 핵심 부지다. 현재 공시가격만 6,057억 원, 실질 시세로는 2조 원을 훌쩍 넘는 이 부지는 대한민국에서 가장 값비싼 개발용 부지 중 하나로 꼽힌다. 그럼에도 2011년 이후 무려 14년 간 건물 하나 지어지지 못한 채 폐허로 남아 있다. 현재 현장에선 펜스만 둘러쳐진 채 공사 장비와 자재를 임시로 쌓아놓는 야적장, 레미콘 현장 생산 공간 등으로만 사용된다.

‘금싸라기 땅’이 왜 그냥 벌판인가 – 반복된 개발 계획과 번복의 역사

옛 서울의료원 부지는 처음에는 민간에 매각하려는 시도에서 출발했다. 2016년 감정가 약 1조 원을 책정하며 입찰을 진행했지만, 수익성 부족과 까다로운 공공성 요구에 삼성, 현대 등 대형 건설사조차 참여하지 않았다.

2020년에는 서울 집값 급등에 따라 대규모 주택공급 후보지로 선정, 3,000가구 수준 공공주택 건립이 추진됐다. 그러나 해당 부지가 이미 국제교류복합지구로 지정된 준주거지역 특성상 지구단위계획 변경이 필수였고, 강남구청과 인근 주민들의 반발로 진척되지 않았다.

이어 대한항공이 소유한 종로구 송현동 부지와의 맞교환, 그리고 마이스(MICE, 국제회의·전시산업) 단지나 글로벌 비즈니스센터 등 대규모 업무·관광시설 조성을 놓고도 방침 변화가 반복됐다.

수익성과 공공성, 그 사이의 덫 – 사업성 없는 개발 여건

이 부지가 민간 개발자에게 ‘덫’이 되는 주된 이유는 뚜렷하다.

- 준주거지역에 용적률 400%(상업지보다 훨씬 낮음)로 제한

- 국제교류복합지구 계획에 따라 50% 이상을 비상업적 공공·문화시설, 업무 지구로 채워야 함

- 토지 매입가 자체가 높고, 실제 수익형 개발 가능성이 떨어짐

이처럼 공공성을 강조하면서도 개발업체가 충분한 수익을 내기 어려운 구조이다. 이런 조건에서는 이미 거대 자본을 가진 국내외 대기업, 건설사도 “투자 리스크가 크다”며 입찰을 포기한 사례가 반복됐다.

행정의 오락가락과 사회적 합의 실패 – 욕심이 만든 ‘계속되는 표류’

서울시 행정의 단기적 요식행위적 개발계획, 강남구청 및 인근 주민과의 갈등, 공공임대주택과 업무·상업시설 논의의 반복이 이 부지를 계속 표류시키고 있다. 한때는 공공임대주택 논의가 부상하자 강남구와 주민들의 거센 반대가 표출됐고, 다시 업무시설로 전환하면 상업적 수익 문제가 발목을 잡는다.

최근에는 서울시가 직접 땅을 보유하면서 민간은 운영만을 맡겨 수익을 일정 기간 나누는 방식(공공 보유+민간 임대운영) 등도 다시 떠오르고 있다.

현재의 서울의료원 부지 – 임시 창고, 공사 지원시설에 불과

이렇듯 정작 땅의 잠재력과는 달리, 2025년 현재 옛 서울의료원 부지는 영동대로 지하복합 개발사업(삼성역~봉은사역 GTX 환승센터) 지원을 위한 레미콘 생산, 자재 야적 등 ‘공사 보조용 부지’ 수준에 머물러 있다. 서울시는 오는 6월까지 연구용역을 마치고 개발 방향을 재수립하겠다고 밝혔으나, 업계에서는 경기 침체, 복합용도 제한, 개발 방식 갈등 등으로 실질적 변화가 쉽지 않을 것으로 내다본다.

탐욕과 규제가 만든 강남 벌판의 아이러니

옛 서울의료원 부지는 행정기관의 반복적 계획 번복, 과도한 공공성 요구, 실제 사업성 부재, 주민·지자체 갈등 등이 모두 겹치며 대한민국에서 가장 값비싼 땅이 14년째 ‘텅 빈 벌판’으로 남아 있는 상징적 사례다.

공공과 민간, 개발과 보존, 각자 욕심만 내세우다 진짜 가치는 허공에서 흩어지고 있다.

자연히 삼성·현대 등 대형 사업자들도 손을 떼었고, 결국 시민 누구도 이 공간의 미래를 체감하지 못하는 상황이 계속되고 있다.

댓글0