작은 작업에서 시작된 일촉즉발의 긴장

1976년 8월 18일, 판문점 공동경비구역(JSA) 내의 사천교 부근. 유엔군 소속 미군 장교 2명과 한국군 병력이 현장에 출동해 시야 확보를 위해 한 미루나무를 가지치기하는 작업을 진행하던 중 북한군이 갑작스럽게 다가왔다. 이들은 정비 작업을 중단할 것을 요구했고, 그 요구가 거절되자 예상치 못한 물리적 충돌이 발생했다.

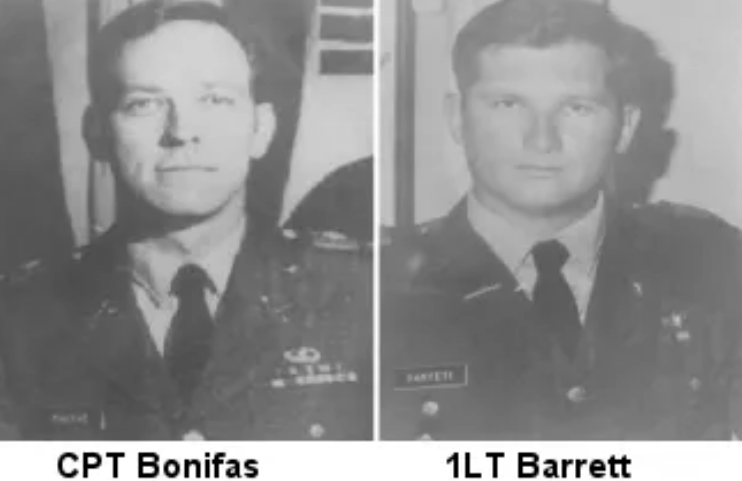

이 충돌은 단순한 실랑이가 아닌, 유엔군 장교 2명이 안타깝게도 현장에서 희생되고 말았던 중대한 사건으로 번졌다.

무기 사용과 유엔군 장교의 희생

북한 경비병들은 작업 중이던 유엔군을 향해 말다툼 끝에 현장에 있던 도구들을 무기로 활용해 강하게 제압했고, 미군 장교인 아서 보니파스 대위와 마크 배럿 중위가 치명적인 부상을 입고 사망했다. 갑작스러운 행동은 유엔사 측에도 큰 충격이었고, 한반도 정전 상황 속 평화 유지를 위한 공동경비구역에서 벌어진 예외적 사건이었다.

전면 대응을 고민한 미국과 유엔군

이 사건은 단숨에 한반도를 국제 안보 위기의 중심으로 만들었다. 미국은 즉시 최고 수준의 대비 태세를 갖추었고, 조기경보 체계를 가동했다. **‘폴 번얀 작전’**이라는 이름의 대응 전략이 수립됐으며, 이는 해당 지역에 중장비와 병력을 배치해 문제의 나무를 정비하는 동시에 확실한 경고 메시지를 전달하는 형태로 실행됐다.

이 작전은 지상에서의 충돌은 없었지만 공중과 해상, 통신, 심리전 영역까지 포함한 다차원 압박이었다.

지도에서 사라질 위기, 그 긴박한 순간

당시 미·한 연합군은 만약 북한 측이 이 작전에 재차 물리적으로 대응할 경우, 즉각적인 군사 행동에 나설 준비를 마쳤다. 이는 한반도에 다시 전면전이 발생할 수 있는 매우 아슬아슬한 상황이었고, 당시 미국 백악관은 실제로 정밀 타격 계획과 확장 대응 옵션까지 검토했던 것으로 알려져 있다.

북한의 유감 표명과 확산 억제

전 세계의 주목과 압박 속에서 북한은 며칠 후 유엔군 측에 유감을 표명하며 사태는 일단락됐다. 이는 북한이 이례적으로 공식 입장을 내놓은 사례 중 하나로 기록되며, 이 시기 이후 공동경비구역의 경계 규칙과 감시 체계에도 많은 변화가 생기게 되었다.

북한의 안보 전략 변화에 미친 영향

이 사건 이후 북한은 군사기지의 지하화, 대공 방어망의 고도화, 특수작전 역량 강화 등 장기적인 군사 방어 전략에 집중하게 되었다. 외부 충격에 민감하게 반응하고, 단기적 갈등에도 체제 유지를 우선시하는 군사·정치 전략이 형성된 것도 이 시기의 영향으로 볼 수 있다.

무력 대신 전략으로 관리된 위기

‘판문점 도끼 사건’은 무기 사용이라는 물리적 충돌에서 시작됐지만, 군사적 확산을 방지하고 위기를 관리한 전략의 승리로 끝났다. 이를 통해 한반도는 다시 한 번 전쟁의 문턱을 넘지 않고 위기를 넘길 수 있었다.

이 사례는 지금도 남북 대치 상황 속에서 위기 대응의 전형으로 남아 있으며, 앞으로도 군사적 대화와 긴장 관리의 필요성을 상기시키는 중요한 이정표로 기능할 것이다.

댓글0