🏢 70년대 아파트에만 있었다는 부엌 옆 ‘작은 방’의 정체

🧾 평면도에 숨겨진 비밀, ‘식모방’이라는 이름

1970년대에 지어진 서울의 대표 아파트 단지를 살펴보면 부엌 옆에 눈에 띄는 ‘작은 방’이 하나 있다. 이 공간은 당시 ‘식모방’ 또는 ‘가정부방’이라 불리며, 중산층 이상의 가정에서 가사노동을 돕는 여성, 즉 식모를 위한 독립 공간으로 설계된 것이다.

사전적으로는 ‘남의 집에 고용돼 부엌일을 맡아 하던 여자’를 의미하는 식모는, 당시 사회에서 흔하게 존재했던 직업군이었다.

📌 아파트 평면도에 숨겨진 그 시절의 사회적 계층 구조를 보여주는 흔적이다.

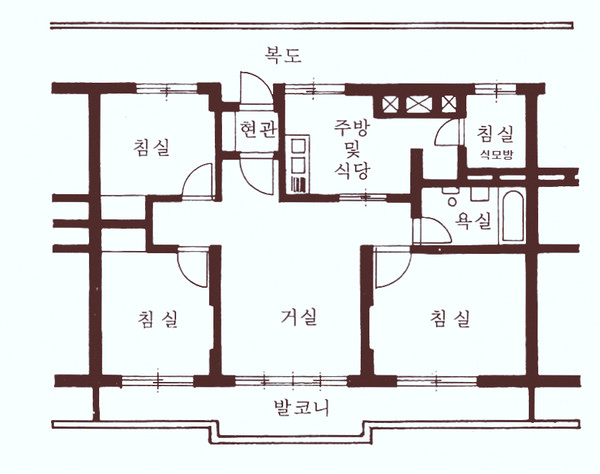

🏠 한강맨션부터 반포주공까지…식모방의 흔적

대표적인 예가 바로 용산구 이촌동의 한강맨션이다. 1971년에 지어진 이 아파트는 중형~대형 평형에 해당하는 주택들이 대부분 주방 안쪽에 ‘작은 방’을 포함하고 있다.

또한 1973년 준공된 반포주공1단지 역시 전체 3590가구 중 2100가구에서 식모방이 발견된다. 부엌과 분리되지만 가족 공간과는 물리적 거리감을 유지하는 구조로 설계된 것이다.

📌 고급 평형일수록 식모방의 존재율이 높았다는 사실이 주목된다.

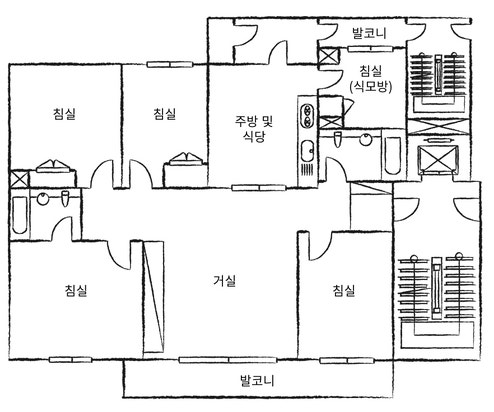

🛋 잠실·여의도·압구정까지 확산된 트렌드

잠실주공5단지는 중형 평형임에도 전 세대에 식모방으로 추정되는 공간이 있다. 전용 82㎡형은 주방 옆, 다용도실 근처에 위치한 이 작은 방이 눈에 띈다. 여의도 시범아파트나 압구정 현대아파트 등 민간 아파트에도 이 구조는 영향을 미쳤다.

특히 현대3차의 경우 전용 82㎡ 복도식 구조에서도 식모방이 별도로 설계돼, 출입이 주방을 통해서만 가능하도록 설계되었다.

📌 1970년대 후반~80년대 초까지는 중산층 이상 아파트의 필수 구성 요소였다.

🧹 왜 부엌 옆이었을까? 공간 배치에 숨겨진 논리

식모방은 부엌 가까이에 배치되어 있는 경우가 많았는데, 이는 당시 가사노동의 주된 영역이 부엌이었기 때문이다. 주 생활공간과 분리하면서도, 부엌·다용도실·현관 등 일의 동선상 주요 공간들과 가까운 배치를 통해 실용성을 극대화했다.

이처럼 식모방은 기능성과 계층 분리라는 두 가지 목적을 동시에 반영한 구조였다.

📌 단순한 방이 아니라, 당시의 생활 방식과 노동 개념을 담은 설계였다.

🔄 사라진 식모방, 지금은 펜트리로 변신

1980년대 이후 산업화가 본격화되면서 젊은 여성들이 공장 노동 등 외부 경제 활동에 나서기 시작했고, 식모를 고용하는 문화는 급격히 줄어들었다. 이에 따라 아파트 설계에서 식모방도 사라지게 된다.

대신 그 자리는 오늘날 펜트리, 드레스룸, 다용도실 등 다양한 실용 공간으로 재탄생하고 있다.

📌 계층이 아닌 기능 위주의 공간으로 진화한 ‘작은 방’의 운명

🧭 평면도는 시대를 비추는 거울

1969년 신문 기사에 따르면, 서울의 가정 절반 이상이 식모를 두고 있었다. 이는 단지 부유층만의 특권이 아닌, 당시 중산층의 일반적 생활 양식이었음을 보여준다.

그 결과 아파트 평면도에도 사회적 흐름이 반영되었고, 오늘날까지도 당시의 흔적은 일부 단지에 남아 있다. 아파트 구조는 단순한 주거 공간이 아니라 시대상을 고스란히 품고 있는 기록물이다.

📌 건축 도면 하나에도 한국 사회의 생활문화 변화가 담겨 있다.

댓글0