많은 수수께끼를 품은 영국 스톤헨지의 거석은 사람이 직접 옮겼다는 연구 결과가 나왔다. 기원전 3000년 경 건설됐다고 여겨지는 스톤헨지는 수 t에 달하는 거석을 어떻게 옮겼는지 의문이 밝혀지지 않은 미스터리한 고대 유물이다.

영국 애버리스트위스대학교 고고학자 리처드 베빈스 교수 연구팀은 국제 고고학술지 Journal of Archaeological Science: Reports 최신호를 통해 스톤헨지는 사람이 직접 거석을 옮겨 만들었다고 주장했다.

연구팀은 스톤헨지를 구성하는 거석의 일부가 수백 ㎞나 떨어진 스코틀랜드 북동부에서 인력으로 운반돼 온 증거를 발견했다. 이는 당시 고대사회에 장대한 건설 프로젝트를 수행하는 고도의 기술이 존재했고, 스톤헨지가 단순한 천문·종교시설이 아니라 브리튼 제도의 통일을 상징하는 의미를 품었을 가능성을 보여준다고 연구팀은 강조했다.

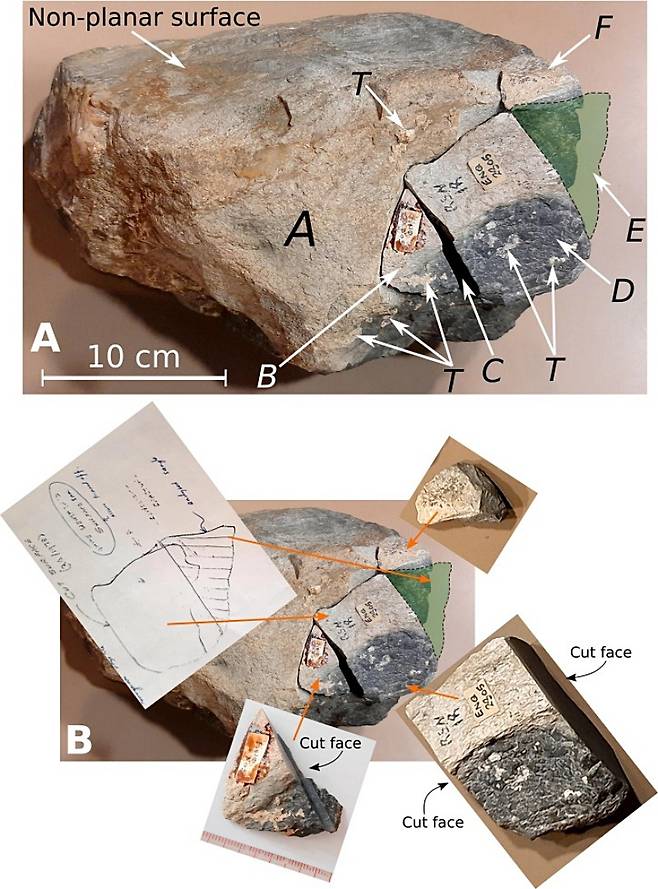

연구팀은 뉴올의 바위(Newall boulder)로 불리는 100여 년 전 스톤헨지에서 발견된 암석의 화학조성과 미세구조를 상세히 분석했다. 그 결과, 토륨과 지르코늄 같은 원소 조성이 웨일스 북부 크레이그 로스 이 펠린(Craig Rhos-y-Felin) 산의 바위와 일치했다. 또한 이 산에 존재하는 탄환형 엽리구조를 가진 유문암의 구조가 뉴올의 바위에서도 파악됐다.

리처드 베빈스 교수는 “스톤 32d로 불리는 다른 암석에 대한 조사에서도 지금까지 반점 모양의 조립현무암으로 알려진 이 돌이 사실 뉴올의 바위와 엽리구조가 같은 유문암임이 판명됐다”며 “즉 둘 다 같은 시기에 같은 장소에서 옮겨진 돌일 가능성이 높다”고 말했다.

스톤헨지의 거석은 엄청난 크기와 무게 때문에 고대인의 기술력으로는 도저히 옮길 수 없는 유물로 생각됐다. 일부 학자는 빙하에 의해 현장 부근까지 옮겨진 거석을 고대인이 모아 스톤헨지를 완성했다고 봤다.

리처드 베빈스 교수는 “뉴올의 바위가 떨어져 나간 장소가 확인됨에 따라 스톤헨지는 빙하가 아니라 당시 인간에 의해 200㎞나 떨어진 장소에서 운반된 것으로 확인됐다”며 “우리가 빙하설을 부정하는 또 다른 이유는 뉴올의 바위에 스톤헨지 주변 백악질 토양에 장기간 묻혀 있었음을 보여주는 탄산칼슘층의 분포”라고 설명했다.

교수는 “만일 스톤헨지의 암석을 빙하가 운반했다면 유적 주변에서 비슷한 풍화 패턴을 가진 돌이 나와야 하지만 아직까지 그런 발견은 없다”며 “우리 연구를 통해 빙하설은 95%의 확률로 부정됐으며, 스톤헨지의 거석은 거의 확실하게 사람의 손에 의해 옮겨졌다”고 강조했다.

스톤헨지 중심 제단석은 무게가 6t이나 나가는데 그 산지는 700㎞ 이상 떨어진 스코틀랜드 북동부로 밝혀졌다. 이 거석구조를 만든 5000년 전 신석기시대 사람들은 바퀴나 가축을 이용하지 못했음에도 엄청난 크기의 돌을 실어 날랐다는 이야기가 된다.

리처드 베빈스 교수는 “거석을 옮기기 위해 각지에 사는 여러 부족이나 집단이 일치단결한 것으로 생각된다”며 “세계 각지의 원주민 사회에서는 밧줄이나 나무 썰매, 활주로 모양의 도구를 활용해 몇 t의 돌을 운반한 기록이 남아 있다. 스톤헨지도 같은 기술을 썼을 것”이라고 추측했다.

이어 “크고 무거운 암석을 엄청난 노력을 들여 멀리 옮긴 점에서 스톤헨지는 단순한 천문대나 종교시설이 아니라 고대 브리튼 제도 각지의 사회와 문화를 연결하는 기념물일 것”이라며 “스톤헨지는 고대 브리튼인들의 지혜와 단결의 증거로 봐야 마땅하다”고 말했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr

댓글0