중국의 최신예 5세대 스텔스 전투기 J-20이 최근 대한해협 동쪽 수로를 비행한 사실이 뒤늦게 알려지면서, 한국과 일본의 탐지 능력에 허점이 드러났다는 우려가 커지고 있다. 특히 이번 비행은 중국 인민해방군 창립일을 앞두고 노출된 정찰 영상과 관영매체 보도를 통해 확인된 것으로, 해당 지역이 한미일 레이더망의 요충지라는 점에서 파장이 예상된다.

J-20, 대한해협 비행 정황…중국 매체 통해 공개

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 29일 “중국 공군 제1항공여단 소속 J-20 스텔스 전투기가 대한해협 상공을 통과했다”고 보도했다. SCMP는 인민해방군 창립일(8월 1일)을 앞두고 중국 CCTV가 방영한 군사 특집 프로그램을 인용해 해당 사실을 전하며, J-20이 대만 주변뿐 아니라 대한해협까지 비행 범위를 확장한 것으로 해석했다.

이 보도는 중국이 전례 없이 부산 앞 해역까지 자국의 전략무기를 운용했음을 간접적으로 시사하는 것으로, 한국 방공식별구역(KADIZ)과 일본 방공식별구역(JADIZ) 사이의 군사적 긴장 수위를 높이고 있다.

한미일 레이더망 뚫린 것인가…탐지 실패 논란

SCMP는 “J-20이 대한해협 동수로를 지나갔지만, 한국군과 일본군이 이를 실시간으로 감지하지 못했다는 정황이 있다”고 지적했다. 대한해협은 미군의 고고도 미사일방어체계(THAAD) 레이더를 비롯해 한미일 3국의 중첩 감시망이 작동 중인 핵심 구역이다.

특히 부산 인근에는 해군기지와 공군 레이더 기지가 집중되어 있어 탐지 실패는 상당한 충격으로 받아들여지고 있다. 일부 전문가들은 “완벽한 스텔스 성능이 아니라면 단순한 기상 조건이나 전파 교란 정도로 탐지 실패가 발생할 가능성은 낮다”고 분석하며, 레이더 배치 구조나 인식 체계 자체의 정비가 필요하다고 지적한다.

중국 내 반응 “J-20 성능 입증”…선전 효과 극대화

중국은 J-20의 대한해협 비행을 자국의 군사력 과시 기회로 적극 활용하고 있다. 중국의 군사 블로거 ‘단란샤오쓰’는 “이론적으로 한일 양국의 레이더망은 쓰시마 해협 전역을 감시할 수 있어야 한다”며 “이번 탐지 실패는 J-20의 스텔스 기술이 이미 서방과 동맹국의 방어망을 뚫을 수준에 도달했다는 증거”라고 평가했다.

CCTV와 인민일보 등 관영 매체들은 J-20의 훈련 영상을 공식 웨이보에 공유하며, “중국 공군의 전략적 도달 범위가 아시아 전역으로 확장됐다”는 메시지를 내비쳤다. 이 같은 보도는 군사적 효과와 동시에 대내외적인 정치·심리전의 일환으로 해석되고 있다.

J-20이 보내는 전략적 신호…일본 향한 견제도

이번 공개는 단순한 훈련이 아닌 외교적 전략 메시지를 담고 있다는 해석도 제기된다. 특히 중국과 일본은 동중국해 상공에서 양국 군용기의 근접 비행을 두고 최근까지 첨예한 갈등을 벌이고 있는 상황이다. SCMP는 “이번 J-20의 공개는 중국이 일본에 대한 경고를 보내는 동시에, 미국과 일본의 동맹 구도에 균열을 내기 위한 시도로도 볼 수 있다”고 분석했다.

실제로 중국은 2016년과 2017년에도 대한해협을 통해 J-11 전투기와 H-6K 폭격기를 전개했으며, 지난해 11월에는 러시아와의 합동 군용기가 KADIZ에 진입해 퇴출당하는 상황도 있었다. 이처럼 전략무기의 이동이 반복되는 상황은 동북아시아 전체의 안보 긴장을 높이고 있다.

대한해협은 왜 중요한가…군사·지리적 요충지

대한해협은 한반도 남단과 일본 규슈 사이를 잇는 해협으로, 한국과 일본의 방공식별구역이 중첩되는 민감한 공간이다. 특히 동수로는 미 해군 제7함대, 주일미군기지, 주한미군과의 연계 방어망이 겹쳐 있어 사실상 북태평양과 동중국해를 연결하는 전략적 허브로 작동하고 있다.

J-20이 이 구역을 비행했다는 것은 단순한 정찰 이상의 의미를 가지며, 중장기적으로는 중국이 이 지역에 대해 ‘자유 비행 작전’을 확대해 나갈 가능성도 배제할 수 없다. 만약 중국이 이 경로를 반복적으로 활용한다면, 기존의 미일-한미 방위 체계에 대한 압박 수단으로 활용될 수 있다는 우려가 나온다.

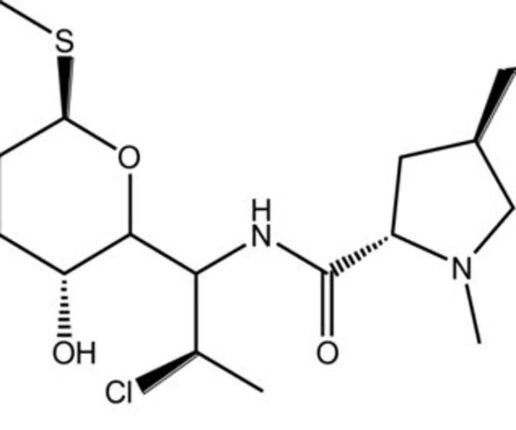

J-20의 실체…F-22와 비교되는 중국판 스텔스기

J-20은 중국이 독자 개발한 5세대 스텔스 전투기로, 2017년 실전 배치를 시작해 현재 연간 약 120대를 생산 중이다. 2025년 말까지 400대 규모의 전력 구축을 목표로 하고 있으며, 제1항공여단을 중심으로 동중국해, 대만해협, 동북아 경계 지역에 순차 배치되고 있다. 미국의 F-22나 F-35와 유사한 쐐기형 기체 구조, 내부 무장창, 전파 흡수 설계 등을 갖추었지만, 캐너드(앞날개) 구조로 인해 스텔스 성능이 이론상 불리하다는 평가도 존재한다.

특히 스텔스 도료의 효과나 엔진 성능 등에서 F-22에 비해 확실한 우위를 점하지 못하고 있다는 분석이 지배적이다. 그럼에도 불구하고, 이번처럼 실전 운용에서 효과를 입증하며 ‘무기 외교’ 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다는 점은 향후 동북아 안보 지형에 중요한 변수로 작용할 수 있다.

댓글0