군함 한 척도 없던 대한민국, 해군의 탄생과 고난

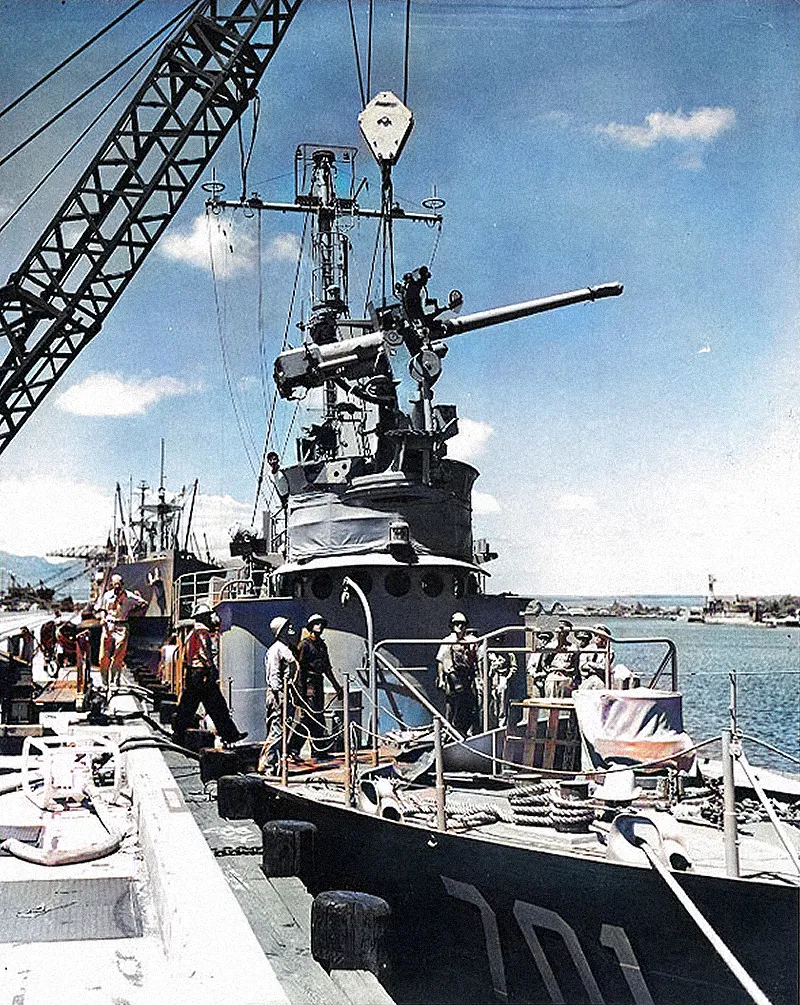

해방 직후 1945년, 대한민국 해군은 창설의 꿈만 남긴 채 단 한 척의 군함도 없었다. 국가도, 예산도, 전력도 없는 암흑 같은 현실. 그 속에서 손원일 제독 등 해군 장병들은 스스로 월급을 모으고 고철을 팔며, 엄청난 희생과 헌신 끝에 미국에서 중고 프리깃함을 들여왔다. 바로 대한민국 해군의 ‘백두산함’이다. 이 배는 해군 역사상 첫 번째 군함이자, 자주국방의 상징이 되었다.

전쟁의 포화 속, 침투선을 찾아라 – 1950년 6월 25일의 대한민국 해군

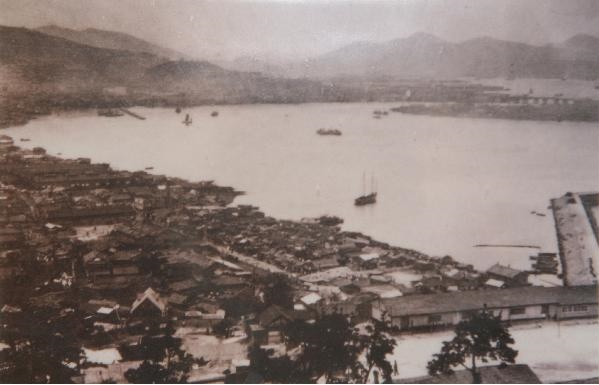

1950년 6월 25일, 북한은 남침을 감행하며 6·25전쟁이 시작된다. 인민군은 육로뿐 아니라 동해 바다를 이용해 남진, 후방 기습 작전을 시도했다. 며칠 후인 6월 말, 부산 항 앞바다에서 보이지 않는 긴장이 감돈다.

동해를 따라 남하하던 대형 적선 한 척이 대한민국 해군의 감시에 포착됐다. 이 선박은 평범한 어선이나 상선과 달리, 내부에는 약 600명의 북한 특수부대가 탑승한 침투선이었다. 목표는 부산항, 당시 대한민국군 방어의 최후 거점이자 전략적 공급선의 중심지였다.

1종의 군함으로 해양 침투를 막다 – 대한해협 해전의 실제

당시 해군 주력은 백두산함뿐이었다. 6월 24일 밤에서 25일 새벽까지, 진해항에 정박 중이던 백두산함에 긴급출동 명령이 떨어졌다. 휴일이라 승조원 대부분은 외출 중이었으나, 경찰차와 트럭까지 동원해 간신히 승조원들이 모였다.

백두산함은 소해정 512정과 함께 부산에서 북상, 20시경 영일만 부근에서 수상한 선박을 육안 및 쌍안경으로 포착한다. 가장 먼저 포구의 연기와, 어선답지 않은 크기, 군사 용도의 구조를 확인한 백두산함 측은 거듭 신호를 보내 정지할 것을 명령했다. 적선은 반응이 없었고, 조명탄 투하와 집중 경고 이후, 포탄이 적선을 향해 날아갔다.

일본제 구식 프리깃함 백두산함에서 쏜 실탄은 극적으로 침투선에 명중했고, 북한 특수부대를 태운 침투선은 결국 침몰한다.

부산의 전략적 의미와 위기의 초읽기

이 침투선이 성공적으로 상륙했다면, 600명에 달하는 북한 특수부대가 부산 보급로와 후방을 장악하려 했다.

- 부산은 당시 국군과 연합군의 최후 방어선, 후방 병참기지, 유엔군 지원 상륙지로 대한민국 생사의 마지막 보루였다.

- 침투선이 부산항을 장악했다면 남한의 수도권 접근이 용이해졌으며, 낙동강 방어선 유지 자체가 불가능해졌을 수 있다.

- 미군도 단 한 번의 백두산함 해전이 전쟁의 판도를 바꿨다고 평가했으며, 실제 이 승리를 통해 해상 보급선과 유엔군 상륙 작전이 가능해졌다.

작전과 희생, 그리고 해군의 자부심

이 전투에서 백두산함은 포탄과 탄약마저 넉넉지 않은 상황에서 침투선을 끝까지 추적했고, 승조원들은 죽음을 각오하고 교전했다. 전투 중 두 명의 해군이 산화했다. 특히 한 병사는 파편에 부상당하고도 끝까지 자리를 지켰으며, 적선 침몰을 확인한 뒤에야 전우 곁에서 눈을 감았다는 전설이 남아 있다.

백두산함 승전이 가져온 국면 전환

이 전투 하나로 부산은 지켜졌고, 낙동강 방어선 사수와 미군 및 유엔군의 상륙·지원 작전의 희망이 살아났다.

해군 창설 후 첫 실전 승리는, 불가능을 현실로 만든 젊은 군인들의 사명감과 희생이 전선을 지켰으며, 이후 작전 전체의 전환점이 됐다.

대한민국 해군은 이후에도 치열한 보급선 방어와 기습 작전을 이어가며 6·25전쟁 해상 전개에서 주도적 역할을 하게 된다.

오늘의 교훈 – 한 척의 군함, 한 번의 승리가 바꾼 역사의 흐름

백두산함과 대한해협 해전은, 군함 한 척과 수십 명의 용기, 그리고 희생이 대한민국의 존속과 역사의 물줄기를 바꿨음을 증명한다.

지금의 해군, 그리고 안보 체계는 이 순간의 결단과 승리, 그리고 희생 위에 세워져 있다. 젊은 세대와 국민 모두가 백두산함 전투의 교훈을 기억하며, 오늘날 바다와 국토를 위해 헌신하는 수많은 장병들의 노고를 마음에 새겨야 하겠다.

댓글0