KF-21 엔진 국산화, 대한민국 방산의 역사를 새로 쓰다

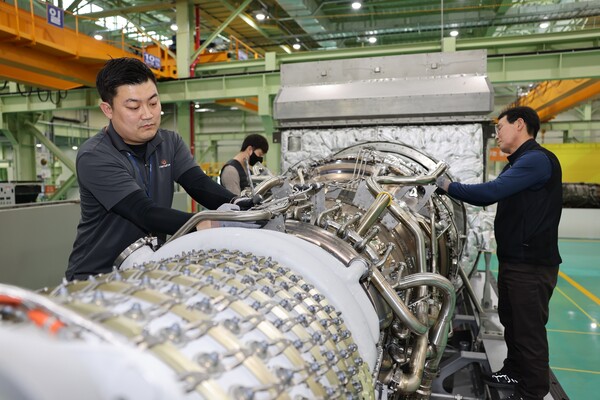

2025년, 대한민국의 차세대 초음속 전투기 KF-21 ‘보라매’에 적용되는 항공 엔진 국산화가 마침내 눈앞에 다가왔다. 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티가 주축이 되어 국방과학연구소(ADD)와 함께 수년간 연구개발을 이어온 이 사업은, 지금까지 미국 GE의 F414 엔진을 면허생산 방식으로 도입해왔으나, 국산 엔진 시험가동 성공을 계기로 본격적인 독자개발·생산의 길을 열었다.

엔진 국산화율은 2025년 현재 약 40%를 달성했으며, 핵심 부품·소재·설계 기술이 점차 완전히 국내 기술로 전환되고 있다. 앞으로 2030년대 중반까지 100% 국산화된 전투기 엔진으로 KF-21 양산에 투입된다는 목표를 명확히 세웠다.

불가능을 극복한 기술, 세계 시장이 주목하다

항공기 엔진 국산화는 고온·고압·극한 내구성을 요구하는 터빈·압축기·핵심 소재와 초정밀 가공기술 등 전 세계적으로 소수(미국·영국·프랑스·러시아·중국)만이 성공한 분야다. 여기에 도전한 K-항공엔진 개발팀은 테스트베드 구축, 시제품 시험비행, 소재 국산화 등에서 연이어 성과를 내며, “불가능”이라는 회의적 시선을 힘으로 뒤엎었다.

이에 따라 글로벌 방산기업과 공군, 정부기관 등 전세계 바이어와 군수 전문가들이 KF-21 엔진 기술에 큰 관심을 보이고 있다. 특허를 독점적, 자립적으로 확보함으로써 미국의 기술통제나 국제 수출규제에도 자유로운 무기 수출길이 열리게 됐다.

전세계 주문 몰리는 현장 인도네시아·폴란드·태국 등 수출 러시

국산 엔진 적용이 확정된 KF-21은 4.5세대 플러스 급의 고성능, 뛰어난 가격 경쟁력, 쌍발 엔진 구조로 안전성과 무장 탑재력을 크게 강화했다. 특히 블록3(EX) 사양에서는 스텔스, 내부 무장창, 무인편대 연동 등 차세대 전투기급 기능까지 갖추면서, 인도네시아·폴란드·태국 등 주요 신흥국가들이 대규모 주문에 합류했다.

폴란드 공군은 KF-21을 F-16 업그레이드 대안으로 본격 타진 중이며, 동남아 및 중동 국가들도 대량 계약을 조율하고 있다. 현지 생산 및 기술 이전·수리 체계까지 맞춤 지원으로 글로벌 무기시장에서 전례없는 ‘K-전투기 경쟁력’을 과시했다.

한화·두산 등 국내 기업의 글로벌 진출 신호탄

이번 엔진 국산화 성공은 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티 등 국내 기술기업이 항공우주·방산 분야 세계 7번째 항공엔진 개발국으로 당당히 올라서는 계기가 됐다. 부품·정비·R&D·현지화까지 국내 산업생태계가 통합 성장하며, 민수·상용 항공기 엔진 시장 진출에도 자신감을 갖게 됐다.

초도 양산물량 계약(1조1794억원)으로 이미 엔진 80여 대를 2028년까지 국내외에 공급하기 시작했고, 후속물량 추가 수주가 계속 이어질 전망이다. 엔진 생산 전문화·블록 생산체제 확립으로 장기적으로 수조원 대의 글로벌 수출시장이 열릴 것으로 기대된다.

전세계가 주목한 기술적·전략적 강점

국산 엔진은 국방기술의 자립과 공급 안정성(외교적 압력·수출 금지 완전 회피), 유연한 라이센스 정책, 정부와 민간 협력 강화 등에서 세계 최고 수준의 전략적 우위를 보여준다. 국제 무기 시장에서 독자 기술로 수출 경쟁력을 확보함으로써, 한국의 방산산업은 단순 생산국을 넘어 글로벌 혁신거점으로 발돋움하고 있다.

미래를 향한 도전, 더 넓은 항공우주 생태계로

KF-21 엔진 국산화는 단순히 군용 항공기 용도에 그치지 않는다. 6세대 전투기, 무인항공기, 민간 항공기, 미래형 저탄소 엔진 개발로 기술 확장성이 폭발적으로 열린다. 정부와 산업계가 추진하는 대규모 R&D 투자, 기술 인력 양성, 소재 과학 혁신이 맞물려 ‘K-항공엔진’은 앞으로 수십년간 한국을 세계 방산 기술의 중심으로 끌어올릴 전망이다.

엔진 국산화가 이끄는 국가 산업 및 미래 기술 혁신 파급력

KF-21 엔진의 국산화 성공은 대한민국 항공우주산업 생태계 전체를 송두리째 변화시키고 있다. 우선 군용 엔진의 독자 개발이라는 기술적 쾌거는 항공기 설계, 정밀가공, 핵심 소재, 열·유체역학 등 고부가가치 분야에서 국내 기업·연구기관의 역량을 획기적으로 끌어올렸다. 이 과정에서 수천 개의 부품 관련 기술이 동시에 성장했고, 수십여 중소 부품업체에 새로운 사업 기회가 열렸다.

특히 이 엔진이 민항기·헬리콥터·무인기 엔진 개발로 확장되면서, 국내 전체 항공 산업의 글로벌 시장 진출과 수출 품목 다변화가 본격화될 수 있다. 수입 대체 효과뿐 아니라, 미국·유럽 주도의 엔진 산업 지형에 한국이 새로운 플레이어로 도전하는 전기가 마련된 것이다.

더불어 엔진 소재 국산화, 내열 합금, 3D 프린팅 부품, 스마트 공정 등 첨단 기술이 대거 개발되고 실제 양산으로 연결되며, 국내 R&D 수준과 인재 양성 체계도 크게 수준이 높아졌다. 항공엔진 개발 인프라가 안정적으로 구축되면서, 미래의 6세대 전투기·수직이착륙기·초고속 무인기 등 혁신적 플랫폼에도 한국이 주도적으로 참여할 발판이 마련된 셈이다.

경제적으로는 부품 국산화와 기술 수출로 연간 수천억 원 이상 외화 유출을 절감하고, 수리·정비·교육 등 고용 창출 효과도 클 것으로 전망된다. 엔진 생산과 유지보수를 중심으로 한 기술생태계의 확장은 결국 한국을 글로벌 항공·방산산업의 허브이자, 미래 첨단 제조혁신의 중심축으로 자리매김하게 할 것이다.

댓글1

qq

국산화 40% 프로이고 30년 대 중반에 개발 완료라면서 뭔 성공이냐? 조립품이지.