지구에 접근 중인 제3의 성간천체 쓰리아이 아틀라스(3I/Atlas)가 스스로 빛을 발할 가능성이 제기됐다. 초신성이 야기한 파편 내지는 외계문명의 우주선이라는 주장에 학계의 관심이 쏠렸다.

미국 하버드대학교 천체물리학자 아비 로브 교수는 최근 SNS에 올린 글에서 인류가 발견한 세 번째 성간천체 3I/Atlas는 절대 혜성이 아니며, 스스로 빛을 발하는 물체라고 강조했다.

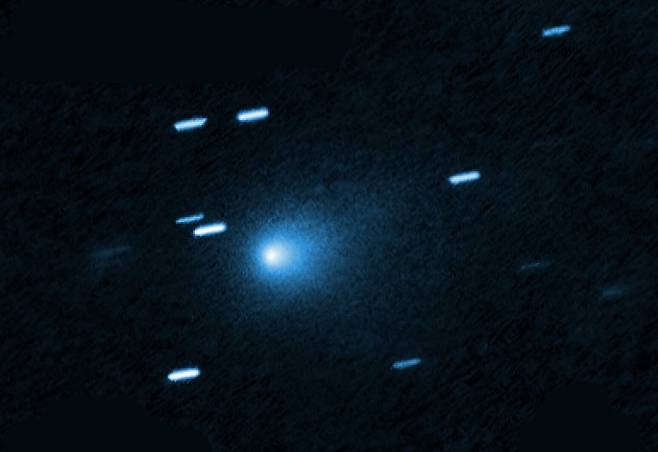

3I/Atlas는 지구 근접 물체를 감시하는 아틀라스(ATLAS) 프로젝트 팀이 지난 7월 최초로 파악했다. 오우무아무아, 보리소프와 마찬가지로 미지의 영역에서 형성돼 태양계를 지나는 성간천체로 추측됐는데, 미 항공우주국(NASA)의 허블우주망원경이 얻은 이미지가 7월 21일 공개되자 혜성이라는 가설이 힘을 받았다.

허블우주망원경의 광시야 카메라가 촬영한 3I/ATLAS의 이미지를 보면, 천체의 진행 방향, 즉 태양을 향하는 전방에 희미하게 퍼진 빛이 선명하다. 이에 대해 아비 로브 교수는 “만약 3I/ATLAS가 혜성이라면 태양의 열에 의해 증발한 가스나 먼지가 태양과 반대 방향으로 밀려 꼬리를 이뤄야 하지만, 오히려 진행방향에 빛 퍼짐이 나타났다”고 지적했다.

교수는 “허블우주망원경이 관측한 3I/ATLAS의 밝기 분포로 볼 때 천체의 핵이 광원일 수 있다”며 “즉, 허블우주망원경이 담은 3I/ATLAS의 빛은 태양광이 반사된 것이 아닌, 천체 자체가 방출한 것으로 보인다”고 덧붙였다.

만약 아비 로브 교수의 생각이 맞는다면, 3I/ATLAS가 태양빛을 반사할 만큼 표면적이 필요하다는 학자들의 전제는 성립하지 않는다. 자체 발광할 경우 3I/ATLAS의 크기가 예상보다 훨씬 작을 수도 있다는 이야기다.

아비 로브 교수는 “3I/ATLAS는 2017년 관측된 최초의 성간천체 오우무아무아나 2019년 확인된 두 번째 성간천체 보리소프 수준의 크기일 것”이라며 “광량으로 짐작건대 이 천체는 초신성의 핵에서 튀어나온 파편이 아닐까 한다”고 언급했다.

초신성이란 수명이 끝난 항성이 폭발해 주위에 물질을 방출하는 현상이다. 우주 공간에 쏟아진 파편 중에는 방사성 물질을 다량 포함한 것도 있는데, 태양광을 반사하는 대신 방사성 붕괴에 의해 스스로 빛을 낼 수 있다.

아비 로브 교수는 “사실 초신성 가설보다는 3I/ATLAS가 원자력 에너지로 움직이는 우주선이라고 보는 것이 타당하다”며 “성간을 유구한 세월에 걸쳐 이동하는 사이 표면에 먼지나 미소 입자가 상당량 축적됐고, 이것이 태양에 의해 가열돼 진행 방향으로 증발하면 사진처럼 진행 방향으로 빛 꼬리가 생길 수 있다”고 말했다.

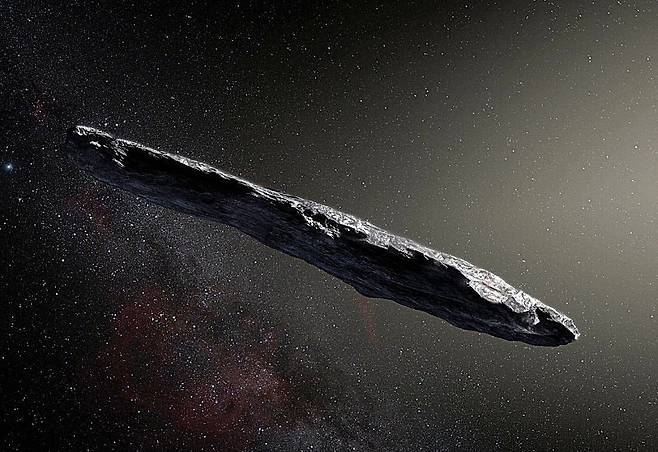

아비 로브 교수는 일찍이 오우무아무아가 우주선이라고 주장해 주목을 받은 학자다. 그는 오우무아무아가 이제까지 발견된 그 어떤 소행성이나 혜성보다 가로세로 비율 또는 너비 대 높이의 비율이 극단적이라고 지적했다. 나름의 계산 결과, 오우무아무아의 모양은 길쭉한 시거보다는 둥근 원반에 가깝다고 주장한 인물도 바로 아비 로브 교수다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr

댓글0