지구 궤도를 도는 국제우주정거장(ISS)에서 종이비행기를 날리면 과연 어떻게 될까. 이 흥미진진한 상상을 실제로 실험한 결과가 최근 학계에 보고돼 관심이 집중됐다.

일본 도쿄대학교 물리학자 스즈키 코지 교수 연구팀은 11일 공식 채널을 통해 지구 상공 400㎞에 뜬 ISS에서 종이비행기를 날린 결과를 담은 조사 보고서를 발표했다.

이번 연구는 종이비행기가 지구 중력에 따라 대기권에 진입할 때 발생하는 동역학(물체 사이의 힘이 그 운동에 미치는 영향을 다루는 물리학 분야)을 상세하게 알아보기 위해 마련됐다.

스즈키 교수는 “우주 공간에는 중력도 공기도 없어 종이비행기를 띄우면 둥둥 떠다닌다고 생각할 수 있다”며 “ISS가 안착한 지구 저궤도는 공기저항이 존재하고 지구 중력도 작용해 종이비행기를 날리면 머지않아 지구 대기권에 진입한다”고 설명했다.

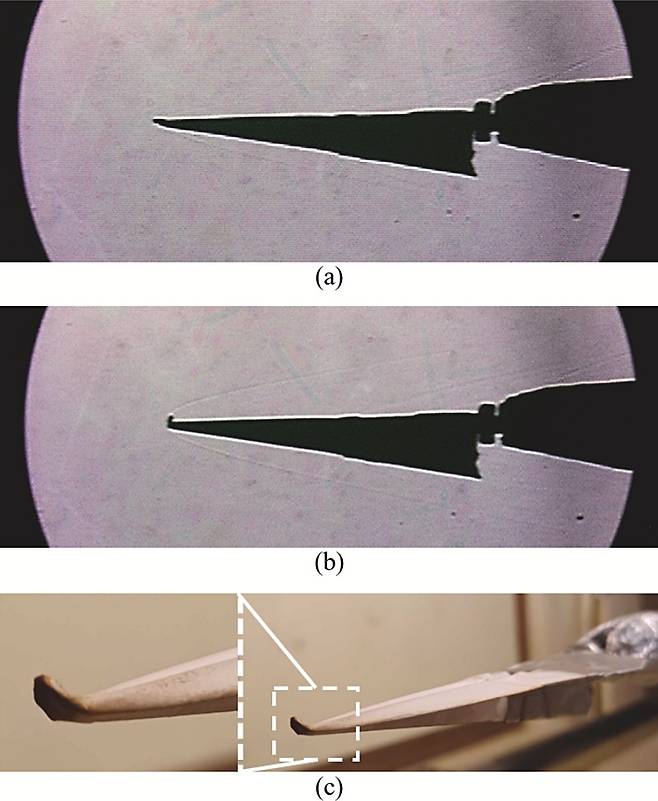

연구팀은 일반적인 디자인의 종이비행기를 접고 가시와 캠퍼스의 극초음속 고 엔탈피 풍동을 이용해 비행기가 ISS에서 출발해 지구 대기권에 돌입하는 환경을 최대한 실현했다. 이때 ISS의 지구 저궤도 주회 속도인 초속 약 7.8㎞도 그대로 적용했다. 풍동 크기에 맞춰 종이비행기는 일반 크기의 3분의 1로 줄이되, 진짜 A4 용지로 접었다.

스즈키 교수는 “초속 7.8㎞로 종이비행기를 날리면 찢어질까 염려할지 모르지만 고도 400㎞의 지구 저궤도는 대기 밀도가 상당히 낮아 이 속도로 날려도 종이비행기에는 큰 손상이 생기지 않는다”고 전했다.

이어 “다만 물체가 공기저항을 극복하고 계속 날아가는 탄도계수(ballistic coefficient, BC)가 낮아 종이비행기의 고도는 빠르게 낮아진다”며 “우리 실험에서 종이비행기는 날아간 지 약 3.5일 만에 고도 약 400㎞에서 약 120㎞까지 하강했다”고 덧붙였다.

120㎞ 고도에 도달한 종이비행기는 공기 밀도 증가에 따른 회전 때문에 제어 불능 상태에 빠졌다. 최종적으로 종이비행기는 대기권 돌입을 본뜬 마하 7의 바람에 약 7초간 노출됐다. 이때 종이비행기는 끝이 휘어졌지만 형태는 그대로 유지했다. 기수 및 날개 끝에 탄 흔적이 남은 점에서 실험이 더 길었다면 종이비행기가 전소됐다고 연구팀은 추측했다.

스즈키 교수는 “이번 연구는 지적 호기심을 충족하는 데 그치지 않고 실제 우주 미션에도 응용될 수 있다”며 “우주 공간에서 이뤄지는 미션에서 우주선을 손상 없이 대기권에 재돌입 하는 기술은 더욱 고도화할 필요가 있다”고 강조했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr

댓글0