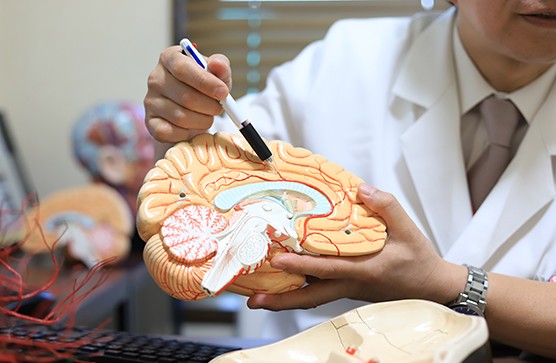

요즘 아이들에게 유튜브나 OTT 콘텐츠를 배속 없이 본다는 건 오히려 낯선 일이다. 1.5배속, 2배속은 기본이고, 어떤 아이들은 “배속 없이 보면 너무 느리고 답답하다”는 말을 습관처럼 내뱉는다. 처음엔 단순한 편의나 효율 문제로 여겨졌던 영상 배속 시청이 이제는 어린이와 청소년의 뇌 발달과 인지기능 저하를 불러오는 주요 원인으로 지목되고 있다. 특히 주의력 저하, 언어 처리 속도 왜곡, 감정 반응 둔화 등의 문제는 반복적인 배속 시청에서 비롯된다는 경고가 나오고 있다.

빠른 속도에만 익숙해진 뇌, 현실 속 자극에 반응 못한다

배속 시청의 가장 큰 문제는 뇌가 빠른 자극에 길들여진다는 점이다. 영상의 말과 장면 전환이 빠를수록 뇌는 그 흐름을 따라가기 위해 더 빠르게 정보를 처리한다. 이 상태가 반복되면 뇌는 점점 ‘느린 자극’을 무시하거나, 집중하지 못하게 된다.

실제로 배속 영상에 익숙한 아이일수록 책을 읽거나, 수업을 듣는 도중 집중 시간이 현저히 짧아진다. 현실의 속도는 영상만큼 빠르지 않기 때문이다. 결국 뇌는 ‘자극이 부족하다’고 느끼며 산만해지고, 주의력 결핍이나 정보 해석 능력 저하로 이어질 수 있다.

언어 이해력과 감정 공감 능력까지 영향받는다

배속 시청은 단순히 빠르게 듣는 문제로 끝나지 않는다. 언어의 억양, 감정 표현, 미묘한 분위기 같은 비언어적 정보들을 놓치게 된다. 이는 아이들의 언어 감수성과 공감 능력에 악영향을 준다.

특히 대화 장면이 많은 콘텐츠나 교육 영상에서도 배속을 유지하면, 말하는 사람의 감정선이나 어조를 이해하는 능력이 떨어지고, 단어를 외워도 맥락을 해석하지 못하는 상황이 생길 수 있다. 이는 단순한 암기력 저하가 아니라, 언어의 의미를 추론하고 문맥을 이해하는 능력 자체가 약화되는 과정이다.

자극 중독은 결국 ‘현실 회피’로 이어진다

영상 배속 시청은 일종의 ‘디지털 도파민 중독’과 유사한 형태를 띤다. 빠른 속도로 쏟아지는 정보, 자극적인 이미지, 빠른 전개는 뇌의 쾌감 회로를 자극한다. 하지만 그 자극에 익숙해지면 현실 속의 느리고 평범한 상황은 ‘무의미’하거나 ‘재미없는 것’으로 인식되기 쉽다.

결국 아이들은 점점 현실로부터 주의와 흥미를 잃고, 더 빠르고 강한 자극을 찾아 다시 화면 앞으로 돌아가는 악순환에 빠진다. 이는 단순한 습관 문제가 아니라, 뇌의 보상 시스템이 왜곡되며 감정 조절력과 자제력이 무너지는 결과로 이어진다.

중요한 건 ‘시간이 아니라 방식’이다

특히 초등학생 이하의 아이들에게는 영상 시청 자체보다 ‘현실 감각과 감정 소통 능력’을 길러주는 자극이 더 중요하다. 배속 시청이 습관이 된 아이들은 처음에는 적응을 힘들어하지만, 꾸준히 속도를 낮추고 감정에 집중하는 방식으로 콘텐츠를 접하게 하면 뇌는 다시 회복력을 갖는다. 이제는 단순히 ‘얼마나 오래 보느냐’보다, ‘어떻게 보고 있는지’를 점검해야 할 시점이다. 영상 시청 습관은 아이의 뇌를 만든다.

댓글0